建築研究所作成のスケルトン住宅の冊子(1999)

|

HIDEKI'S

連載 COLUMN SI住宅

|

(書き下ろし連載にあたって)

私は、建設省建築研究所に在籍時、SI住宅の普及をはかるプロジェクトに携わった(1997~2001)。この連載では、私自身の裏面史を交えつつ、「SI住宅」の真実をお伝えしたいと思う。

連載3 SI方式の裏面史2-忘れられたSI住宅の原点

スケルトン住宅の登場

私の手元に黄ばんだ古い雑誌がある。1957年3月の国際建築である。その目次を開くと、「人工土地あるいはスケルトン住宅、提案と批判」という記事が目に入る。私は、偶然この雑誌を知ったのだが、とても驚いた。今から50年以上も前に「スケルトン住宅」という言葉が登場していたからだ。

この座談会の参加者が面白い。社会党の参議院議員の田中一、早稲田大学の建築家・吉阪隆正、そして、住宅研究の開祖である京都大学の西山夘三ほかである。いったいどういう座談会だろうか。記事を読むと、スケルトン住宅は、二つの流れから別々に提案された構想であり、その両者を交流させるために企画されたようだ。

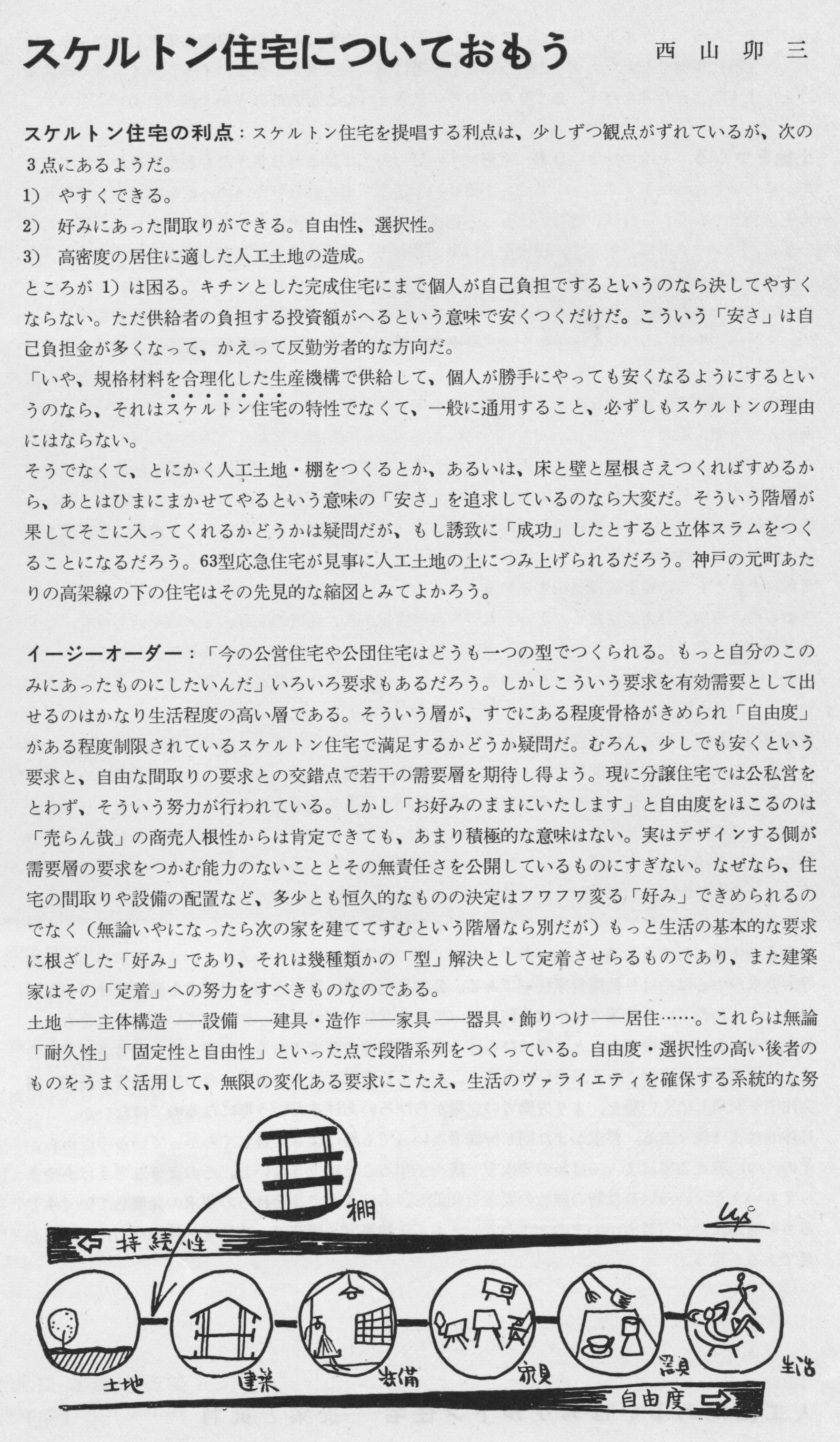

その仕掛け人は、座談会の司会・中島博(参院建設委員会専門員)らしい。中島がスケルトン住宅の言葉を使っている。そして、座談会後に、西山がその概念を考察してまとめている。

二つの流れの内一つは、1954年頃、社会党の住宅政策として提唱された労働者住宅の提案である。提案の一つは、社会党らしい賃貸住宅の充実。そして、もう一つが....あまりに驚いたので筆がとまってしまうが....「公的資金を入れて未完成の住宅を分譲する。中の造作は、購入者が資力に応じてつくる」というものだ。なんと、今日でいうスケルトン分譲の提案である。

そういえば、思い当たる節があった。私が所属した建設省の建築研究所での経験である。住宅政策の関係者において、スケルトン賃貸やスケルトン住宅という言葉が時々使われていたのである。

私たちは、1997年にSI住宅の総合技術開発プロジェクトを立ち上げたが、作成したパンフレットの名前は「スケルトン住宅っ何」(1999)だ(図)。なぜ、スケルトン住宅という呼び方にしたのかの記憶は定かではない。恐らく、政策関係者の暗黙の了解のもとに、自然にそうなったのだと思う。

建築研究所作成のスケルトン住宅の冊子(1999)

もう一つの流れは建築界の人工土地構想

さて、もう一つの流れは、ご存じの方も多いのではないだろうか。建築家による、人工土地の構想である。言葉だけではなく概念もSIの原点

私は、しばし見入ってしまった。言葉だけではない。概念そのものが、スケルトン・インフィル住宅と同じだ。違いは、都市化とともに「土地の立体化」が求められる点を強調していることだが、土地は半永久的とみている点で長寿命化に通じるといってよい。

西山によるスケルトン住宅の記事(国際建築1957.3)