KOBAYASHI HIDEKI'S COLUMN 2022

公営住宅政策の変遷と今後の展望-日本の住宅政策

(掲載にあたって)

公営住宅は、低所得者等を対象にしたセーフティネット住宅とされていますが、歴史的には必ずしもそうではありません。各地域で異なった目標を掲げて建設され、今日、その積み重ねとして約2百万の公営住宅がストックされています。その歴史を振り返りつつ、今後は、セーフティネット住宅としての役割だけではなく、自治体運営の貴重な資源として多様な活用策を検討することが大切であることを示しました。あわせて、日本の住宅政策全体を俯瞰する内容になっていますので、政策担当者などの参考になると思います。

1.はじめに-公営住宅とセーフティネット論

現在の住宅政策では、公営住宅を住宅セーフティネットの一環として位置づけることが多い。しかし、この両者は切り離して検討することが望ましい。その理由は、公営住宅の歴史において、低所得者向けとしての位置づけが主流であったわけではなく、各地域で異なる目的により建設され、その積み重ねによるストックが約200 万戸の公営住宅として現存するからである。

つまり、以下の二つ、①自治体運営の貴重な住宅ストックをどう活用するか、②住宅セーフネットと公営住宅をどう関係づけるか、という二つの議論がある。両者を区別したうえで公営住宅の今後を展望してみたい。

最初に、公営住宅政策の戦後の歴史を概観しよう。

2.公営住宅政策の現代史-前期

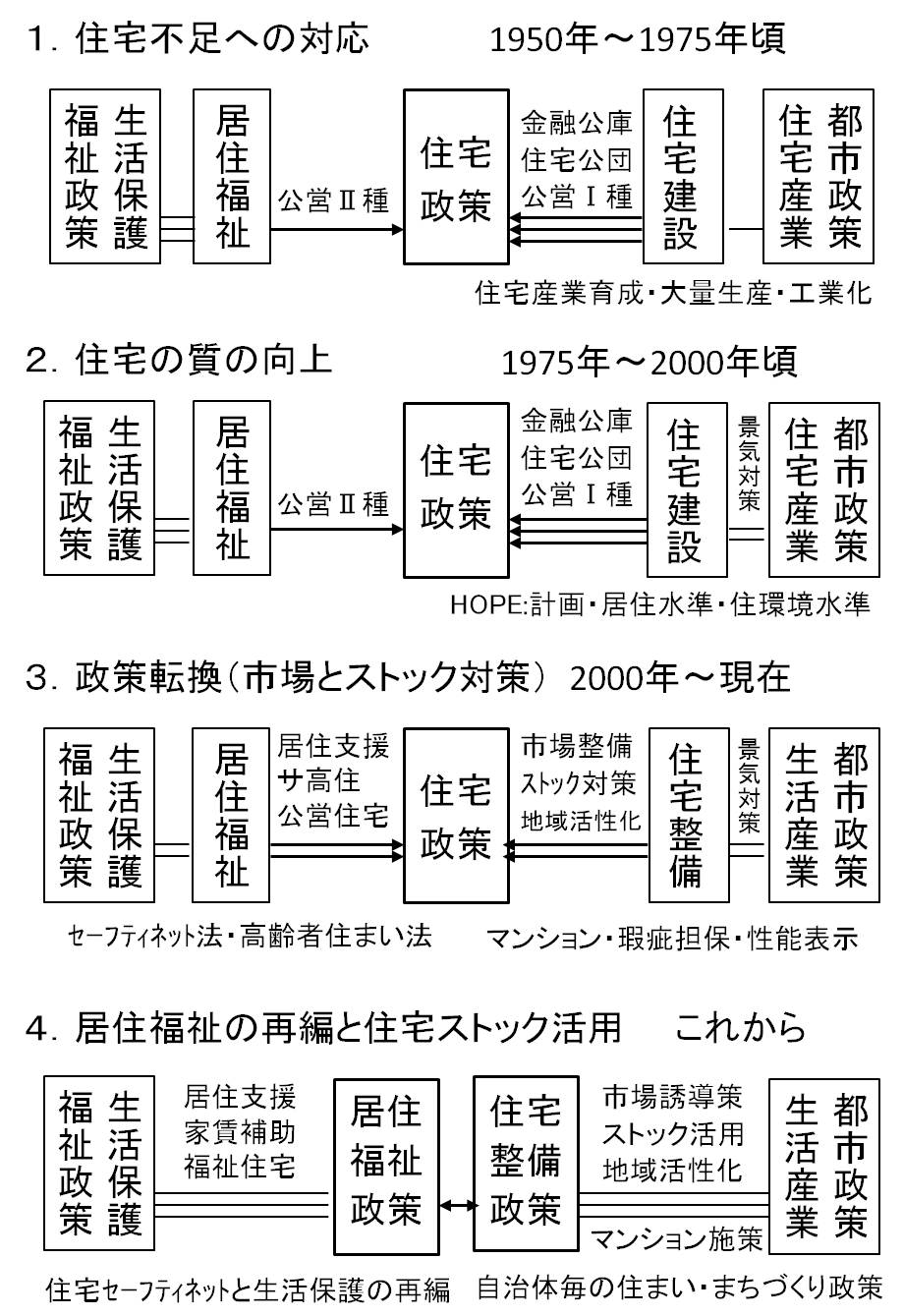

第二次大戦後の住宅政策は、住宅不足の解消を第一の目的とするが、同時に次の二つの課題をもっていた。一つは、住宅と都市の近代化を推進する目的であり、もう一つは救貧対策としての居住福祉の推進である。

前者は、公共主導の大量住宅建設の推進とともに、同潤会アパートから戦後の不燃集合住宅に代表される住宅の近代化を先導する役割であり、後者は、戦前の救貧長屋やスラム改良住宅を受け継ぎ、住宅に困った人々に向けた福祉住宅としての役割であった。前者を住宅建設政策、後者を居住福祉政策と呼ぶことにしよう。

以上の目的を背景として、戦後の住宅政策は、公営住宅・住宅公団・住宅金融公庫という3本柱を中心として展開した。

(1)住宅建設政策と居住福祉政策の二重構造

3本柱の中で相対的に低所得者を対象とする政策が公営住宅である。1951 年に公営住宅法が制定されるが、当時、公営住宅法制定に向けて二つの法案が出された。一つは建設省から、もう一つは厚生省からである。

建設省の念頭にあったのは、戦後初のRC造集合住宅である都営高輪アパートや1946 年に始まる国庫補助庶民住宅の発展であった。つまり、大量の住宅不足への対応を計画的に行うための根拠法の整備を第一の目的としつつ、同時に住宅・都市の不燃化・近代化を意図したものであった。

一方の厚生省の念頭にあったのは、「居住福祉政策」としての公共住宅の建設であった。この両法案は、前者を公営住宅1種、後者を同2種として合体され建設省が所管することになった。つまり、公営住宅は、目的が異なる二重構造を内包して出発したのである。

(2)生活保護制度と公営住宅の分離

一方、最貧困層を対象とする政策として生活保護制度がある。1950 年に現行法に全面改正されるが、その際に住宅扶助費(家賃補助)が独立項目として創設された。以降、建設省所管の住宅政策と、厚生省所管の住宅扶助制度は、別の道をたどることになる。

戦後の各国では、住宅不足の解消が共通課題であり、住宅政策は持家金融や都市開発と連携して進められた例が多い。さらに非西欧諸国では、欧米を目標とした近代化が課題であった。このため建設部局により住宅政策が展開したことは特異なことではなかった。

公営住宅の所得制限は、戦後しばらくは国民の約8 割をカバーしていたとされ、誰もが入居できる住宅であった。その後、1955 年に住宅公団が発足するとともに、公営住宅は1種を含めて次第に低所得者向けにシフトしていった。

しかし、住宅公団が大都市を中心としたのに対して、公営住宅は全国各地に展開し、不燃化や近代化の推進役として役割が失われることはなかった。

(3)大都市での二重構造の矛盾の顕在化

1970 年代に入り住宅不足が解消されるとともに、近代化と居住福祉という別目的が公営住宅に内包されることの矛盾が表面化する。いわば、「低所得者向けなのに何故良質な住宅を建設するのか」という疑問である。

留意すべきことは、地域による違いの大きさである。大都市では、建替え等によって公営住宅の質が向上する一方で、用地取得難から建設戸数は限られ、その恩恵が収入超過者を含む少数の入居者に限定された。このことが、二重構造に対する強い批判として現れた。

とくに、1985 年のプラザ合意を契機としたバブル経済の発生は、中所得者も住宅確保に苦労する状況を生み出し、公営批判に拍車をかけた。

これに応える公営住宅法改正は1996 年を待つことになるが、先行して、中所得者向けに民間地主が建設した賃貸住宅を借上げる方式が始まった。それを制度化したのが、1993 年の「特定優良賃貸住宅」(特優賃)である。しかし、その後に訪れたバブル経済の崩壊と不況により民間家賃は低下し、特優賃の意義は相対的に失われることになった。

政府による建設を「直接供給」とすれば、これら借り上げ方式は「間接供給」と呼ばれる。さらに、公団・公社住宅の市場家賃化が進められ、この頃から「公共住宅」ではなく「公的住宅」と呼ぶことが適切となった。

(4)地方における新たな公営住宅政策の展開

一方、地方に眼を転じると、大都市とは異なる状況があった。それは、地域に密着した公営住宅政策の展開である。まず、全国一律の標準設計を見直し、地域性に配慮した公営住宅計画が花開いた。その代表である茨城県では、公営住宅を誰でも若いときに入居できる「県民住宅」として位置づけた。当時、公営Ⅰ種の所得制限は、地方では新婚世帯を十分にカバーしていた。つまり、「低所得者向けなのに住宅の質が高い」という矛盾に対して、地方の公営Ⅰ種では、低所得者向けではないという位置づけを行ったのである。

同時に、欧米を手本とした近代化政策が一段落し、「住宅の質の向上」へと時代が移行するが、地方では、地域らしさの重視がポスト近代化のテーマとなった。これ以降、各地で新たな公営住宅政策が展開した。

1983 年にはHOPE計画への補助事業がはじまり、地域の住宅政策を後押しした。HOPEは、housing with proper environment(地域固有の環境を踏まえた住宅づくり)の略語である。この補助事業は、1994 年に住宅マスタープランに統合されるが、その理念は着実に根付いた。いわば、1980 年代から90 年代は、公営住宅政策における地域性重視の時代であった。

3.公営住宅の現代史-後期

戦後から約50 年にわたり日本の住宅政策を支えてきた3本柱は、1990 年代末以降、大きな転換をとげる。その背景には、公共主導の住宅建設の終焉に加えて、バブル経済崩壊後の公団・公社の不良債権の顕在化、及び、大都市での公営住宅批判の高まりがあった。

(1)市場重視とストック重視への転換

当時の住宅政策の転換を端的に示すのが、国の住宅宅地審議会の2000 年答申である。その特徴は、「市場重視とストック重視」にある。

前者は、住宅は市場を通して自助努力で獲得することを原則とし、政府の役割は、市場が適切に機能するように条件を整える(ことに限定する)との考えである。同時に、市場の中で落ちこぼれる者を救う安全網を政府のもうひとつの役割とし、これを「住宅セーフティネット(安全網)」と呼ぶようになった。

一方、後者のストック重視は、住宅不足に対応した新規建設を重視した時代の終焉と、既存ストックの活用・改修・建替え等の重視への転換を示している。

以上の基本理念の転換とともに、住宅公団と住宅金融公庫の改革、住宅市場整備に向けた性能表示や瑕疵対策、マンション施策が展開した。また、新規の住宅建設を計画的に行う住宅建設計画法(1966 年制定)が廃止され、2006 年に住生活基本法が制定された。いわば、「住宅建設の時代」が終わりを告げ、既存ストックの活用を含めて、住生活の向上をはかる「住宅整備の時代」が始まったということができる。

(2)公営住宅法の大改正と副作用の発生

以上と並行して公営住宅の改革も進められ、1996 年に公営住宅法の大改正が行われた。この時、1種と2種を廃止し、公営住宅全体として「低所得者向けの福祉住宅である」ことを明確にした。具体的には、入居できる収入限度を収入分位33%から25%(全世帯を収入順に並べたときの下から25%まで)に原則として引き下げ、さらに家賃設定を入居者の収入や住宅の便益に応じて変える「応能応益家賃」を導入した。

いわば、戦後の二重構造の矛盾に対して、公営住宅は、居住福祉政策の一環であることを明確にしたのである。

①地方公営住宅政策の停滞

これは合理的な改革にみえたが、二つの重大な副作用を生んだ。一つは、地方での公営住宅の停滞である。地方では、定住支援、地域産出材活用、伝統文化の継承など多様な意義を公営住宅政策に込めていた。しかし、収入基準の引き下げは、これら目的に逆風となった。

もちろん、国も放置していたわけではない。2005 年に地方分権を踏まえて、一括交付金制度により自治体の裁量を拡大し、さらに2012 年には、自治体判断で収入基準を50%まで引き上げることを可能にした。しかし、各自治体は財政難に加えて相次ぐ災害対策に追われ、独自政策を展開する余力に乏しかった。ひとつの時代を築いたHOPE 計画推進協議会は、2014 年に解散した。

②大都市における不公平感の拡大

もうひとつの重大な副作用は、応能応益家賃の導入による自治体財政の圧迫と、公営住宅に入居できた者とできなかった者の格差の拡大である。

当時の公営住宅には、高齢者等の低所得者が多く、応能家賃を採用した結果、旧1種住宅を中心に家賃が大きく下がった。東京都のある区では、従前家賃6万円が平均2万円(月収12 万円の世帯に相当)に下がり、住宅政策の財源を圧迫した。さらに、家賃が下がった結果、公営住宅に入居できた世帯の恩恵は増大し、応募しながら抽選に外れた世帯との格差が拡大した。

結局、一連の公営住宅改革は、大都市と地方の違い、福祉住宅と住宅の質向上の矛盾の中で閉塞感を強める結果を招き、次の抜本改革を待つことになる。

(3)住宅と福祉の連携の始まり

2010 年前後から顕著となったのが、住宅政策と福祉政策の連携の推進である。これは、今後の公営住宅政策の方向を示す重要な動きといえる。

具体的は、国交省と厚労省による法律の共管と人事交流の推進がある。共管の例として、2001 年制定の高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)があり、2011 年に全面改正されてサービス付き高齢者住宅(サ高住)が制度化された。

これにより、老人ホーム等の福祉施設と高齢者住宅の総合化が始まった。その具体化として、従来は老人ホームにしか認められていなかった介護保険の住所地特例(引っ越し前の自治体が引き続き保険者となる制度)が、2015 年にサ高住の一部に適用になっている。

次いで、2007 年制定の住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)が2017 年に改正され、民間賃貸住宅を活用した居住支援活動が拡充された。そこでは、住宅関係者と福祉関係者の連携が多様に展開している。

以上を要約すれば、住宅に困った人に向けた対策は、政府の「直接供給」に始まり、1990 年代に「間接供給」が加わり、そして現在、住宅と福祉の連携により民間賃貸住宅を活用した「居住支援」へと変遷している。

(4)住宅セーフティネットとしての公営住宅

さて、以上の一連の変革の中で、公営住宅の位置づけは、今後どうなるのだろうか。1996 年法改正以来、住宅セーフティネットの一環であることは論を待たないが、①民賃を利用した居住支援との関係、②生活保護制度との関係、が未整理のままである。換言すれば、住宅セーフティネットが「公営住宅でなければならない根拠が乏しい」のである。

このままでは、老朽化が進む公営住宅ストックの維持修繕や建替えの予算確保が難しくなるだろう。つまり、「空き家活用の推進で対応できるから、公営住宅予算は最低限でよい」となりやすい。各自治体は、民間事業者による指定管理を導入したり、被災者や低所得高齢者に向けた役割を示したりと努力しているが、やはり、公営住宅政策の根本的な再編が待たれる。

4.これからの公営住宅政策-居住福祉の再編

わが国の住宅政策は、2000 年前後に大きな転換を遂げた。それから約20 年経過した現在、再び改革を議論するときである。筆者は、その基本方針として、居住福祉政策と自治体運営住宅の活用という二つのテーマを切り離すべきであると考えている。以下に紹介する。

(1)自立支援家賃補助の創設-生活保護制度の再編

第一の課題は、生活保護制度を含めた居住福祉政策の再編である。住宅に困っている人々への対策は、公営住宅だけではなく、空き家活用等による居住支援政策、生活保護制度の住宅扶助費、高齢者施設や障がい者施設等と多様である。結論を先に言えば、その中で、公営住宅でなければ居住福祉が実現できないわけではない。

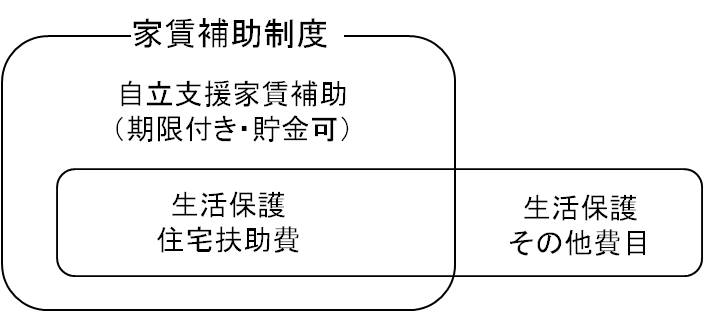

では、どう再編すべきか。まず、生活保護制度の外側に、新たに「自立支援家賃補助」を創設することを提案したい(図1)。その特徴は、「貯金を推奨すること」と「期限付き入居」にある。つまり、補助を受けている期間に生活を再建し、自立を果たすという政策である。

今日、経済状況の変化の中で、リストラされたり、急に病気になったりして、持ち家を手放したり、家賃負担ができなくなったりすることが生じる。そのような世帯が、すぐに生活保護を受けるわけではない。まず、子どもの教育等に配慮しつつ、健康を回復したり仕事を探したりして生活を再建しようとする。そこで重要になるのが、適切な場所で住まいを確保することである。

それを支援するために、生活保護制度の外側に期限付きの家賃補助を創設するのである。

(2)公営住宅政策におけるヒトとモノの分離

この新制度を公営住宅政策からみると、公営住宅という「モノへの補助」と家賃低減措置という「ヒトへの補助」を切り離すことを意味する。そのうえで、ヒトへの補助を独立させたのが新制度の骨格である。

一方のモノへの補助については、居住福祉政策と切り離したストック活用策として進める(後述)。

ただし、家賃補助を拡大すると財政負担は増大する。このため、自立支援家賃補助は、各自治体の政策目的にあわせて対象者を絞り込む。例えば、子育て支援、定住支援、リストラ対策のように限定するわけである。

現在、生活保護の住宅扶助費を受けて、どの住宅に住むかは自由な選択である。これと同じく、自立支援家賃補助を受けて住む住宅についても自由な選択とする。

自立支援家賃補助は、現在のセーフティネット住宅への家賃補助に類似したものである。しかし、ヒトへの補助と割り切ることで、地域の事情に即して対象者を選択したり、期限付きを導入したりしやすい。もし、期限内に自立ができなければ、単に家賃補助がなくなるだけである。転居を余儀なくされるか、貯金を使い果たして生活保護を受けるかは、自己責任ということである。

(3)空き家活用と居住福祉政策の連携

自立支援家賃補助と同時に進める政策が、空き家活用のさらなる推進である。この場合の空き家とは、一戸建の「空き家」、共同住宅の「空き室」、広い家に一人暮らしなどで部屋が空いている「空き部屋」を広く含める。

さらに、空き家活用により、デイサービスを充実したり、地域の居場所を確保したりすることも重要である。これにより人々の安心は高まるであろう。

ところで、大都市では空き家活用を進めても家賃が高くなり、自立支援家賃補助額では十分な効果が得られないこともある。その解決には、現行のセーフティネット住宅の「共同居住型」の推進が重要になる。

2019 年の建築基準法改正により、200㎡以下の用途変更は確認申請が不要になった。これは、共同居住型の推進に向けて半歩前進である。しかし、建築基準自体は自己責任で守る必要があり、とくに公的補助の対象とする際には合法性の確保が重要である。

今後、共同居住型を自治体政策に位置づけるためには、4〜5 人程度の少人数シェアは「寄宿舎ではなく住宅である」ことを明確にするような政策が必要になる(豊島区条例を参照)。

さらに、広い家の空き部屋にも注目したい。そこに若者が住めば高齢者の安心感が高まり、一方の若者は安い家賃を実現できる。これをホームシェアと呼び、欧米では福祉政策として位置づけている例がある。これを含めて、多様な空き家活用の工夫が求められよう。

もちろん、共同居住型の目的を家賃低減にだけ求めるのでは、互いのストレスから失敗することが予想される。ゆるい見守りあいによる安心の実現という、もう一つの目的についても工夫することが一案となろう。

(4)新たな居住福祉施策の鍵となる居住支援協議会

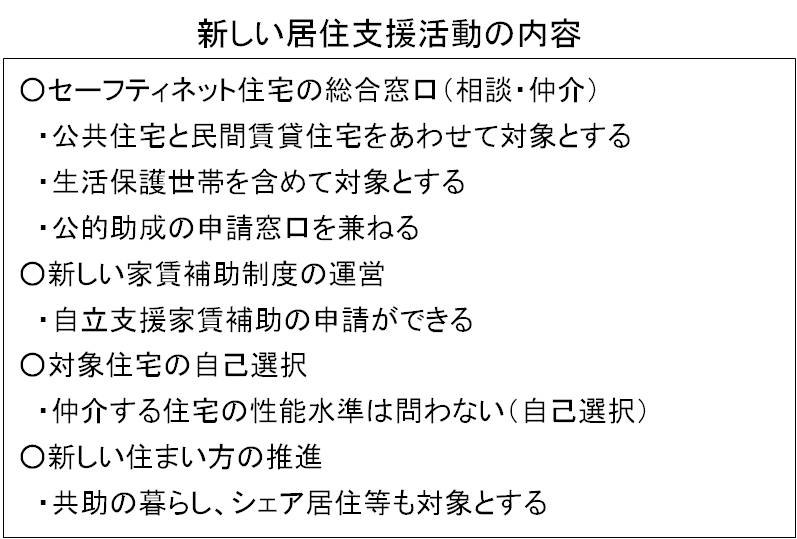

上記の自立支援家賃補助を担うのは、不動産と福祉関係者が連携する居住支援協議会である。もちろん、現在の協議会の多くは十分な成果をあげていない。これをテコ入れすることが必要になる。

まず、次の条件を整えたい。①対象の拡大:生活保護世帯・新たな自立支援補助世帯・家賃補助がない一般世帯を広く対象とする。②窓口の一本化:各種補助の申請から住居探しまで一つの窓口で対応する。③居住支援サービスの整備:高齢者や障がい者は、居住支援サービスがないと大家が受け入れにくい。必要なサービスのうち民間で整備しにくいものは公的に整備する。その例として、家賃保証会社が求める緊急連絡先の確保がある。

④新たな自立支援家賃補助の実施:前述したように各自治体の政策目的に応じて対象世帯を設定する(この補助の申請手続きを窓口でできるようにする)。⑤空き家活用の支援:大都市では家賃が高くなることを踏まえて共同居住型を推進する。必要に応じ条例等で小規模な共同居住型について住宅扱いすることを明確にする。⑥窓口の運営費補助:上記の窓口運営やアパート紹介は手間がかかる。当面は運営費補助が必要になる。

以上の方針は、現在の居住支援協議会の延長で取り組むことができると考えるが、不動産から福祉まで幅広い知識が求められるため人材確保は容易ではないだろう。しかし、居住福祉政策の再編という枠組みが確立すれば、これからの魅力的な職場として不動産・福祉・行政職員からの参入が期待できるはずである。

公営住宅ストックの有効活用に向けた制度改革

以上が、居住福祉政策の再編とするならば、公営住宅を貴重な自治体資産とみなして活用する方向はどうすべきだろうか。筆者は、既存の公営住宅をセーフティネットの枠を閉じ込めることなく、地域特性やまちづくりを踏まえた多様な活用策を検討すべきと考える。

(1)自治体運営住宅としての多様な活用策

多様な活用を可能にするためには、公営住宅からの用途変更と現入居者に転居を促すための制度改革が必須である。その改革の具体案は後述するとし、まずは、それらが可能になったと仮定した場合に、どのような公営住宅ストックの活用策があるかみてみよう。

①定住・移住支援に向けた活用

人口減を懸念する自治体にとって、若年世代の地元への定住支援、あるいは大都市からの移住支援は、政策の柱の一つである。そこでは、就職支援ととともに住宅の提供が重要になる。この目的に向けて、空き家活用を進めるとともに、これまで建設された、または建設される魅力的な公営住宅を活用したい。もちろん、定住・移住を目的としており低所得者向けに限定しない。

②二地域居住への活用

さらに、二地域居住への活用も検討したい。都市部からの移住の実現は望ましいとはいえ、ハードルは高い。そこで、都市部と地元の二地域居住を推進する。これにより、地域の関係人口の増加が期待できる。もちろん、現在の公営住宅はセカンドハウスとしての利用はできない。将来の制度改革を想定している。

③子育て支援住宅としての活用

一方の都市部では、子育て支援住宅としての活用が有力である。公営住宅に保育所を併設し、子育て世帯用の住宅として期限付きで提供する。この場合、低所得者だけが集まるコミュニティは子育て環境として問題がある。所得制限を緩和し、低・中所得者に向けた住宅として位置づけることが必要になる。

④地域生活拠点としての活用

まとまった戸数の団地を形成している公営住宅は、そこに子育て向けから高齢者向けまでサービス施設を整備し、かつ所得ミックスを進めることで地域生活拠点として発展させたい。地域生活拠点とは、周辺地域を含めた生活・福祉サービスの拠点であり、老後等の転入先として「歩いて暮らせる場」を提供するものである。

⑤グループホーム等への転用

一方、セーフティネットしての性格を強化する選択もある。具体的には、公営住宅を高齢者や障がい者のグループホームに転用するものである。この実例は大阪府に多い。例えば3DKが2 住宅あれば、5 部屋とヘルパー室のグループホームにできる。2住戸が隣接していることが望ましいが、離れた2住戸でも実現可能である。

⑥自立支援家賃補助向け住宅とする

新たな自立支援家賃補助を受けた世帯向けの住宅にする選択もあるだろう。この場合は、現在の公営住宅と類似の運用になるが、家賃補助と公営住宅を合体も分離もできるという点で、より柔軟に運用できる。

⑦一人暮らし高齢者の集住と空き住戸の有効活用

現在、同居家族が亡くなり広い公営住宅に一人で住む高齢者が増えている。この場合、⑤を応用し、一人暮らしの3DK4住戸をグループホームやグループリビングに転用したと仮定する。そうすると、2住戸に4人が入居でき、2住戸が空く。その空き住戸を、子育て支援住宅として活用する。このように上述した方法を組み合わせると、現実的かつ有効な活用策を実現できる。

さて、以上のような活用策を工夫する自治体がある一方で、民間の空き家活用に重点を移して、公営住宅ストックを削減するという選択をする自治体もあるだろう。それも一つの選択である。ただし、公営住宅も家賃補助も両方無しとする選択は、居住福祉対象者を他自治体に押しつけることになる。そうならないための調整は、都道府県の役割となろう。

(2)公営住宅法の改正

以上の様々な提案は、公営住宅法の改正がないと実現できないものが多い。さらに、現入居者が転居しない限り実現はできない。そこで必要になるのが、以下の公営住宅制度の改革である。その基本方針は、自治体により住宅セーフティネットと分離することを可能にする制度である。

①収入制限と家賃設定は自治体に委ねる

収入制限と家賃設定は自治体に委ねる。この場合、まったく収入制限を設けない選択も可とする。つまり、住宅セーフティネットではなく、産業支援、定住支援、地域活性化策等に位置づけることを可とする。

②管理期間の満了を短縮する

国庫補助を受けた場合の管理期間を10 年程度に短縮する。これにより、各自治体が用途転用を進めることを容易にする。

③現入居者に転居を求める根拠を明確にする

自治体が政策目的のために公営住宅ストックを活用する場合に、現入居者に代替住宅(民間空き家活用型セーフティネット住宅を含む)の提供を条件として移転を求めることを制度上明確にする。つまり、借地借家法の対象外であることを明確にする。

④広い住宅に少人数で住む場合の家賃算定の変更

前記③を定めたとしても転居を強制することは人道的に難しい。そこで、自発的に転居を選択するように制度設計を工夫する。その一つが、一人あるいは二人暮らしに対する家賃算定方法の変更である。具体的には、居住人数に応じた基礎面積を定めた上で、その面積を超える部分の面積は市場家賃単価で算定するものである。

これにより、広い家に一人で暮らす世帯の家賃は大きく上昇する。その上で、複数人同居での活用や、転居の受け皿(グループホーム等)を示して転居を促すのである。

以上の制度改革は簡単ではないだろう。しかし、現在の公営住宅政策のまま放置すれば、公営住宅への人々の支持は失われ、維持修繕費の予算化も難しいという状況が予想される。真剣に検討すべき時である。

6.おわりに

これからの公営住宅政策は、居住福祉政策と住宅活用政策を分離すことが鍵になる。前者は、生活保護制度を含めて居住福祉政策として再編する。そして、後者は、自治体運営の貴重な住宅ストックとして、地域ごとに目的を定めて大いに活用するものである。

最後に、戦後から現在、そして今後と公営住宅を含む住宅政策の変遷と展望をイメージ図に描いた(図2)。今日、大きな変革の時期にあることが伝わるのではないだろうか。

参考文献

1.小林秀樹「縮小社会における都市・住まい・家族のゆくえ」住宅総合研究財団研究年報38 号、pp.5-22、2012

2.小林秀樹「住宅政策の展開と居住支援協議会への期待」日本住宅協会、住宅11 月号pp.3 - 10、2015

3.小林秀樹「なぜ自治体にとって住宅施策が重要なのか」ぎょうせい、月刊ガバナンスNo.183、pp.14-16。2016