KOBAYASHI HIDEKI'S COLUMN 2020

人と人が居心地良く住むための空間とは

-開放的な空間を居心地よく感じる日本の家族。大切なことは住みこなし-

(掲載にあたって)

私の著書「居場所としての住まい」に基づいて、居心地のよい住まいのあり方を論考したものです。室内の開放性、内と外の開放性は、日本の住文化の特徴のひとつですが、これは自分らしく住みこなす優れた知恵だと思います。開かれた空間を家具やカーテンで仕切ることはできますが、壁で閉じた空間を開けることはできません。住みこなしを誘発することの大切さをまとめています。

はじめに-個室化は家族を疎遠にする?

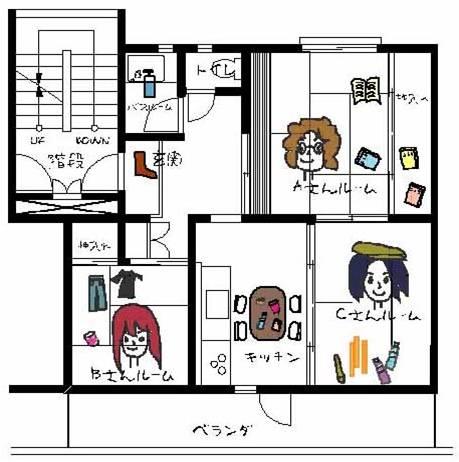

住まいの空間は、人と人のコミュニケーションに影響を与えるのだろうか。この問いに答えることは意外に難しい。私たちが行った以下の実験によれば、空間の影響は確実にあるようだ。その実験とは、団地の3DKを学生のシェウハウスにする際に、部屋を4ケ月毎にローテーションしてもらうという実験だ。その結果は面白い。DKから遮断された玄関脇の個室に住むと、入居学生は3人とも共通してDKから足が遠のき寂しく感じていた。

図1 3DKで個室をローテーション

この結果から、「個室は親子関係を疎遠にする」という可能性もありそうだ。しかし、実態はそうではない。子ども部屋に閉じこもる場合もあれば、居間に良く出てきて密な親子関係を築く場合もある。逆に、子ども部屋が無くても、実家を離れた後は自然に自立する子どもが多い。つまり、個室の有無が、家族関係に直接影響を与えているわけではないのである。

おそらく重要なことは、個室の有無にかかわらず、それに適した住み方、養育態度をとっているか否かである。先に紹介した学生シェアハウスでも、寂しく感じたとしても、自ら積極的にDKに顔を出す住み方を身につけていれば、むしろ、プライバシーと交流を選択しつつ暮らしを楽しむことができる。

居心地良い住まいの鍵は「住みこなし」

家族のコミュニケーションを育む間取りは、残念ながら存在しない。その住み方により、良くも悪くもなるからだ。その住み方は、その人の立ち居振る舞い(行動様式)に自然に表れる。例えば、個室のない一体的な空間では、互いに気遣って空気を読むことを大切にする行動様式が発達し、逆に個室を重視した間取りでは、会話を通して理解しあう行動様式が発達する。というより、そのような行動様式を発達させることで、いずれの間取りにおいてもコミュニケーションは育まれるのである。

居心地よい住まいとは、特定の間取りや空間を指すわけではない。その空間が家族によってうまく住みこなされている状態を指している。その逆に、間取りと住み方がずれていると、人間関係の希薄化やストレスの発生、あるいは過度な密着が生じやす。例えば、壁のない一体的な空間において気遣いや遠慮の行動様式を身につけなければ、プライバシーの摩擦からストレスが生じる。また、個室化の中で気軽に会話する習慣を身につけなければ、人間関係の希薄化を招くことになる。

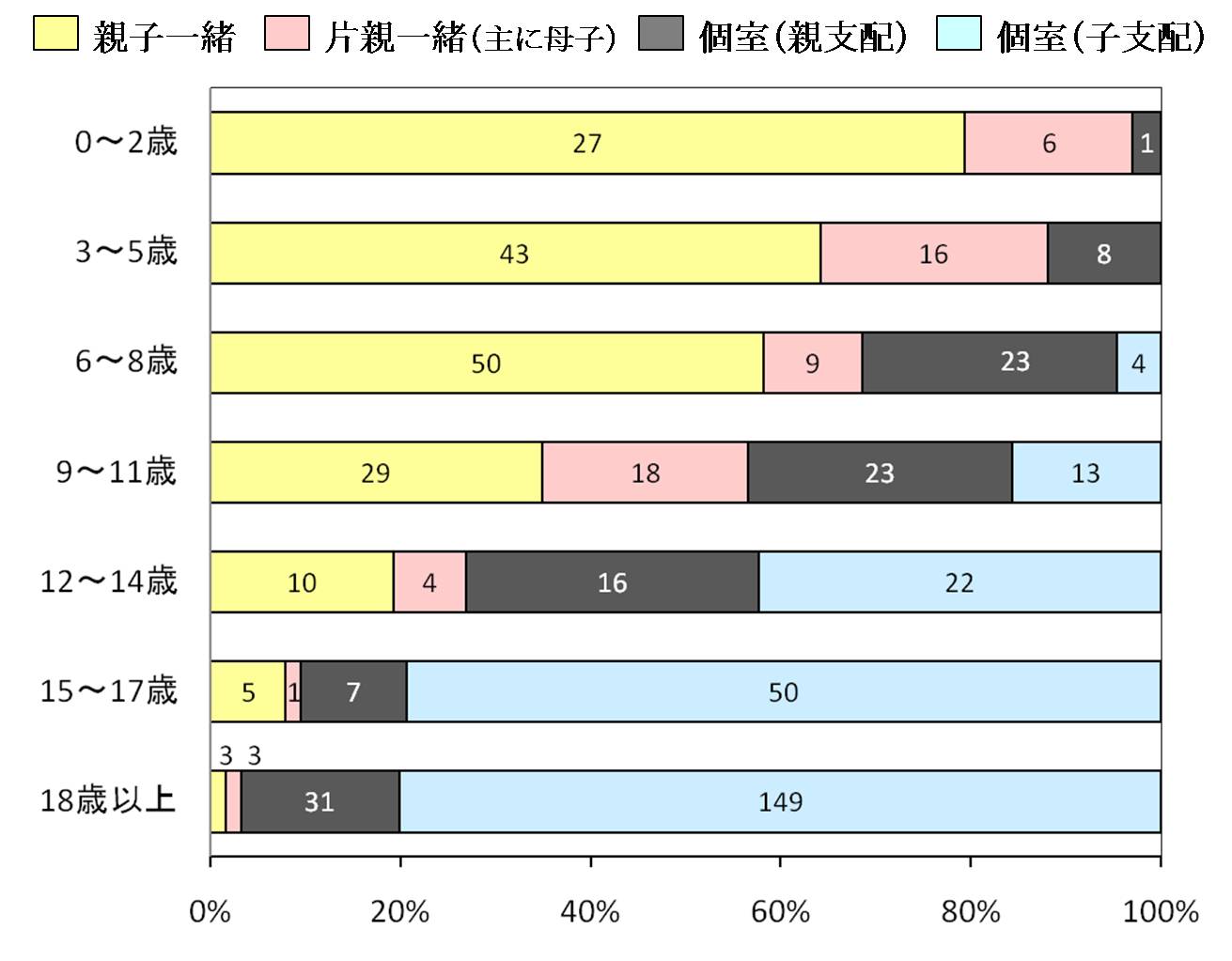

図2 子どもの個室の変化-年齢で大きく異なる

中学生になると個室(兄弟姉妹の共用を含む)で寝る形が一般化するが、その半数近くは親が子ども部屋を支配している。高校生以上で個室の子支配が確立する(参考文献の全国調査・梅本舞子他より再集計)

現代住宅の住みこなしを理解する鍵は、子どもの成長段階による住み方の変化の大きさである。多くの家庭では、子どもが小さいときは、母親が添い寝する住み方が根強い。そして、中学生にかけて、順次、子ども部屋を使いこなしていく(上図参照)。欧米人に、小学生でも母親と一緒に寝ている場合が多いと伝えると、とても驚く。しかも、その時に、母子と父親が別室で寝る「夫婦別寝」が2割程度みられるが、これを聞いてさらに驚く。夫婦は一緒に寝るのが当たり前という感覚からは理解しにくいようだ。夫婦別寝は、子どもが中高校生では減るが、子どもが巣立って夫婦のみになると、再び大きく増加している。

いずれにしても、子どもの個室が活躍するのは、小学校高学年以後である。さらに、面白いのは、そのナワバリの形である。ナワバリとは、そこを自分の場所だと思い支配することであるが、調査では、家具配置や飾り等の「しつらえ」を誰が決めているかにより推定できる。その結果をみると、子どもが個室を使うようになっても、さらに数年は、母親が子ども部屋のしつらえを決め、自由に出入りし、そして掃除をしている。つまり、長期にわたる母子の一体的暮らしを経た後に、子どもは個室を使いこなして自立するのである。

このような実態を踏まえると、個室批判論も擁護論も根拠が弱いことが分かる。日本の一般的な家庭では、子どもが小さい頃はLDK中心の暮らし、中高校生になると個室を使いこなすというように両面性をもっている。もちろん、これは早期に子ども部屋を使いこなす米国の住み方とは異なる。しかし、それは差異であって、優劣ではないと考えている。

床上文化に基づく温情家族の住み方

日本の住空間は、ここ半世紀ほどで大きく変化した。現代につながる中下層武家をみると、①女や子どもの個室はない、②部屋の独立性は低い、③ハレ(接客等)の場を重視する、という特徴をもっていた。そこには、家父長を中心とした封建的な家族が住み、個室のない一体的空間であっても、家長の場や接客の場など、上下関係に基づく使い方のルールが明確であった。

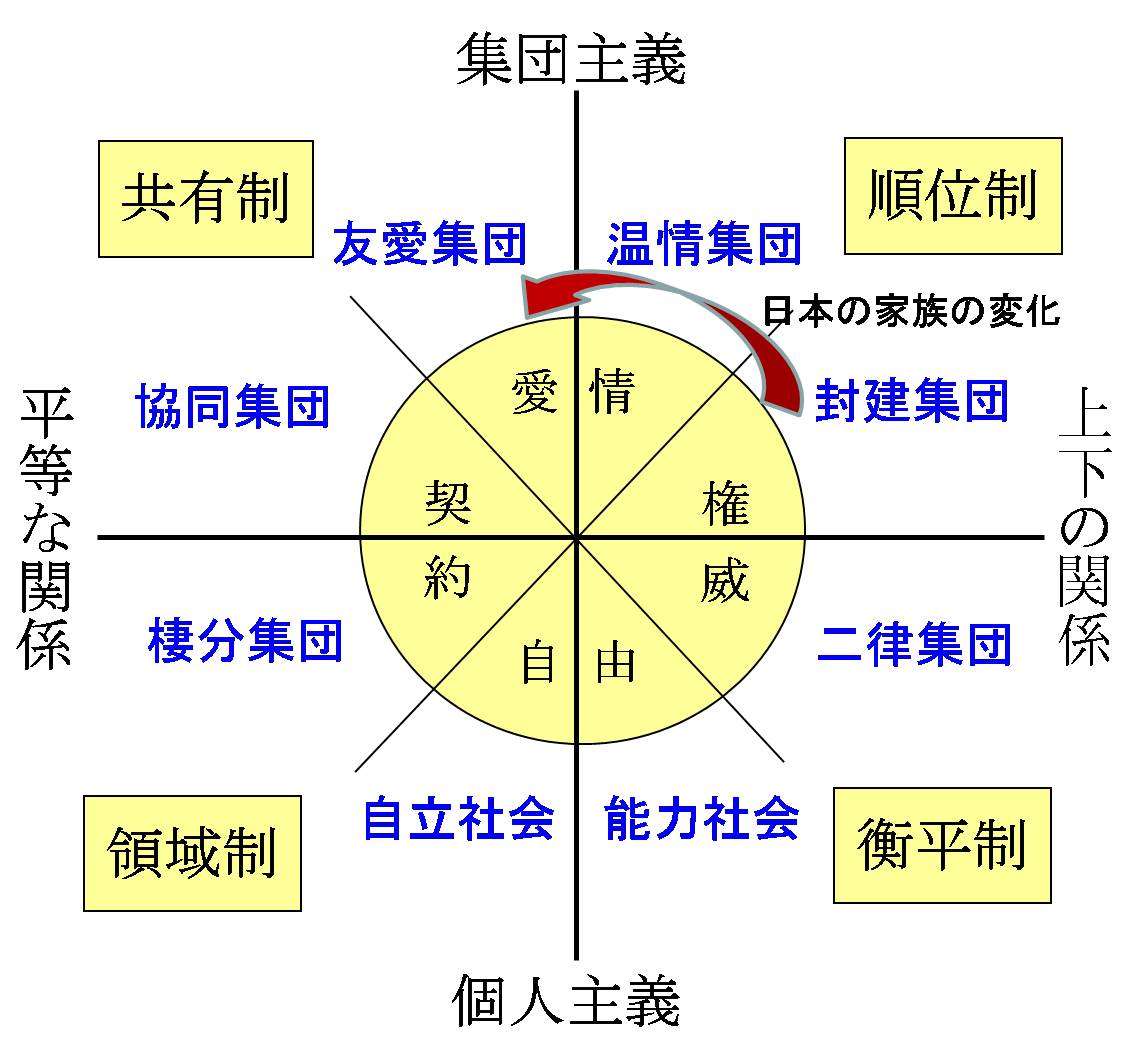

これに対して、現代住宅は、①個室がある、②部屋が独立している、③家全体がケ(日常生活)の場である、というように逆転している。その変化の過程では、女も子どももプライバシーをもつという「平等家族」が理想とされた。しかし、現実はそうではない。かつての父親主導から母親主導へと変化し「温情家族」の特性を示している。そして、子どもが成長するとともに母子が対等な「友達家族」へと変化する(下図参照)。

図3 集団(家族)タイプの分類

日本の家族を集団タイプにあてはめると、封建家族から温情家族に転化し、子どもの成長により友愛家族になるパターンが典型とみられる(参考文献)

温情家族とは、封建家族と同じく、何らかの上下関係をもつ順位制集団の一形態であり、庇護と甘えに基づく上下関係を特徴としている(詳細は参考文献)。

このような温情家族は、開放的で一体感のある住まいで育まれ、また、そのような空間を居心地が良いと感じる。そこでは、互いに別々のことをしていても、同じ場にいることが安心感を生み出す。その中で、遠慮や気遣い、あるいは空気を読むという行動様式を自然に発達させるのである。

ところで、なぜ、このような開放的な住み方が根強いのだろうか。その理由は、床上(ゆかうえ)文化の持続にある。靴を脱いで床上にあがると、そこはすべてウチの空間であり、家族の一体感を重視する住み方を誘導しやすい。日本の住空間は大きく変化したが、その中でまったく変わらないのが玄関で靴を脱ぐ床上文化なのである。

開放的な住み方から個室重視への変化

しかし、温情家族による開放的な住み方も、子どもが中高生になると転機を迎える。その時に、子どもが個室を自分の居場所にすると同時に、LDKにも気軽に出てくるならば、親にとっても居心地の良い住まいになるだろう。しかし、高校生では、約30%が閉じこもり傾向、約15%が逆に母子密着傾向となっていた(参考文献)。

本格的な引き籠もりなった段階では、それを解決する力は住空間にはない。解決には父親の役割が大きいとされるが、筆者の手に余る課題である。住空間ができることは、そうならないように小中学生までの住み方に留意することである。アメリカでは、幼児の段階から個室を与える一方で、子どもに家事を手伝わせ、親子の会話を欠かさないという養育態度が重要とされる。一方の日本では、前述したように家族が一緒にいる居場所づくりを大切にしている。

住みこなしを誘発する柔軟さをもつ空間

以上の特徴は、現代住宅の間取りに表れている。よくみられる間取りは、LDKと和室がつながる形式に個室を加えたものだ。この和室は、幼児のときは母と子の添い寝の場所として活躍し、その後は子どもがゲームしたり、親が洗濯物を片づけたり、寝ころぶ場所になったりする。また、来客時には、荷物置き場にちょうどよい。つまり、家族の成長段階に応じてうまく使い分けられており、開放的で一体感のある暮らしを支えている。

また、卑近な例で恐縮だが、筆者は狭い家に不釣り合いな大きなテーブルを購入し、それを居間においた。子ども達は、そのテーブルで宿題をしたり、工作やゲームをした。大きなテーブルとソファーの両方おける広さがあれば別だが、どちらかならばテーブルを薦めたい。その方が、多様な住み方を受け入れつつ居場所づくりをしやすいからだ。

さらに最近は、居間中心型の間取りが増えている。いわゆる「リビングイン階段」である。居間の吹き抜け階段は、冬季の暖房に支障があるとして避けられてきたが、床暖房の一般化、断熱性の向上等により解決されつつある。このため、家族のふれあいを重視して、居間中心型が人気となっている。

以上のような、リビングと和室、大きなテーブル、居間中心型は、いずれも日本の温情家族の住み方にマッチしている。それらを住みこなしつつ、中高校生になると個室を使いこなしていく。つまり、間取りは3~4LDKだが、そこで展開する暮らしは適宜変化させる。それが、居心地良い住まいとして日本の家族が出した答えなのである。

残された課題-近隣に開かれた住まい

今日、残された課題は、近隣に対する閉鎖性の見直しである。とくに、高齢社会を迎えて、近隣に開かれた住まいが大切になっている。そのためには、道側に窓があるだけでも効果がある。カーテンを開け閉めすることで、交流と遮断を適宜選択できるからだ。さらに縁側があれば、より交流の場として望ましいだろう。しかし、多くの現代住宅は、壁で閉ざされている。これでは、住み手が「住みこなす」ための手がかりがない。

また、玄関の引戸は、全開、半開、全閉と状態を選択できる。全開はいつでも入っておいでというサインだ。半開は、様子をみてから入っておいで、全閉は今はダメというサインだ。これも、住みこなしを誘発する装置のひとつである。

同様に、家の前の植木鉢も、住み人の人柄を伝え、そして植木草花の手入れに外に出ることで近隣と顔を合わせる機会を増やす。このことは、犯罪者にも伝わる。植木鉢が奇麗に置かれていると、犯罪者は「世話好きな人が住んでおり、何かあったらすぐ警察に通報しそうだ」という印象をもつそうだ。これにより、地域の防犯性は高まる。植木鉢を「表出」と呼んでいるが、これを促す場が大切になる。

住まいにとって大切なことは、住みこなしを誘発する柔軟さをもつことである。住み手は空間と対話し、それに適した住みこなし方を身につけたり、逆に空間のしつらえを変化させる。しかし、対話しやすい空間、しにくい空間がある。リビングとつながる和室、大きなテーブル、外部に開かれた窓、引き戸、縁側、表出の場、等々。これらはすべて、住み手が対話しやすい空間や装置である。

このような住みこなしを誘発する空間に配慮することが、「人と人が居心地良く住むための空間とは」に対する答えである。

<参考文献>

小林秀樹「居場所としての住まい」新曜社、2013