KOBAYASHI HIDEKI'S COLUMN 2020

多極型コンパクトシティを実現する具体策

(掲載にあたって)

2012年発表の論考「縮小社会における都市・住まい・家族のゆくえ」において、複数の専門家が提唱していた複数拠点をもつコンパクトシティ構想に筆者も賛同し、これを都市の基本方針として提唱した。以後「多極型コンパクトシティ」と呼び、様々な論考・講演会等で説明してきた。本コラム欄でも「下記の各図」を複数回取り上げている。しかし、都市計画における立地適正化計画は遅々として進んでおらず、それを実現するための具体策が求められている。現在進行形のテーマである。

はじめに -すまいろん2012

人口減少時代の到来とともに郊外スプロールの反転が必要とされ、コンパクトシティの実現が課題とされている。その是非を含めて、これからの都市居住のゆくえを議論したのが、「縮小都市における居住-すまいろん2012」であった。

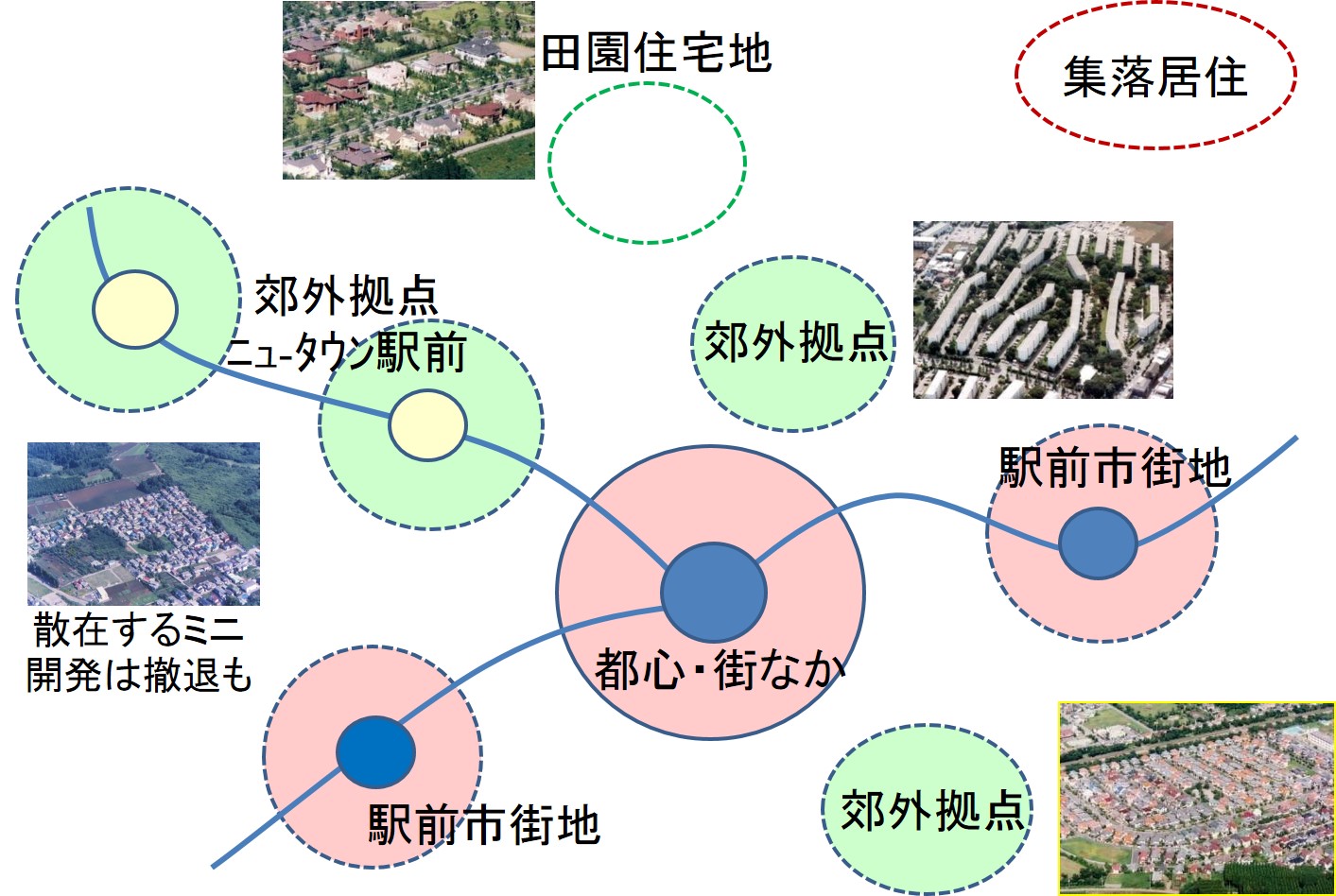

そこで示された目標像は「多極型コンパクトシティ」であり、これは今日でも不変だ。当時は「分散型」「多心型」と呼んだが、言葉は「多極型」に落ち着いた。つまり、コンパクトシティの中心地(極)の候補は中心市街地だけではない。郊外においても人口が集積した拠点が成立しうるという目標像である(図)。

では、多極型コンパクトシティは実現可能なのだろうか。実際に人々の暮らしや住まいはどうなるのだろうか。その検証と具体的行動が「その後」の課題である。

現実は多極型コンパクトシティに逆行

人口減少が都市の縮小につながるためには、世帯数の減少、住宅数の減少という段階を経る。しかし、2011年時点の分析によると、人口減少は空き家の増加を招くだけで、都市構造の変化にはつながらなかった。その後、国勢調査等の統計データは更新された。最新データをみると、現実はコンパクトシティとは、さらに逆行している。

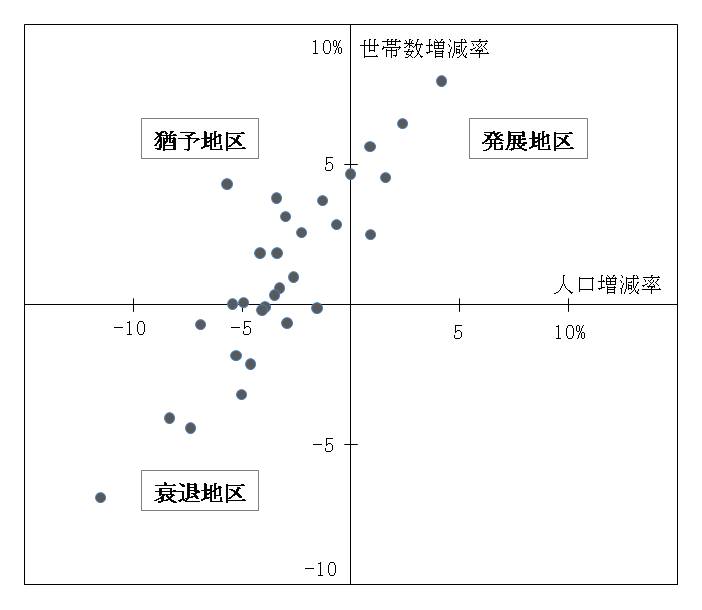

下図は、ある地方都市で、人口と世帯の5年間増減率を、小地域別(中学校区程度)に示したものだ。この図が示すことは「二極分化」である。つまり、人口減少時代を迎えても、依然として人口も世帯も増えている「発展地域」があり、それらは近郊の戸建住宅地やマンション供給が進んだ駅前市街地に多い。その一方で、農山村部や古い新興住宅地は、人口も世帯も減る「衰退地域」となっている。

都市は中心を失いつつ拡散している

もう一つの注目点は、人口と世帯の相関線が原点のはるか上を通ることだ。これは、一人暮らし等の小人数世帯の増加によって、人口は減っても世帯数は維持または増加する地域が多いことを示す。その結果、「猶予地域」が多数存在する。中心市街地や旧新興住宅地が該当するが、そこでは、子供が巣立った世帯や高齢一人暮らし、結婚しない若者等の増加により、人口は減っても世帯数は増え続け、アパートやマンションが新築されている。しかし、いずれ高齢者等の逝去によって世帯数も減る懸念がある。「猶予地域」と名付けた所以だ。

さて、以上が示すことは明白だ。人口減少といいながら、発展地域と衰退地域の二極分化が進み、しかも多極型の「極」として期待される中心市街地や郊外団地は、猶予地域として将来の衰退が:懸念されている。つまり、都市は「中心を失いつつ拡散している」のである。

もちろん、多極型コンパクトシティは、このような市場動向の延長にあるのではない。その延長を地獄絵として描き、それを見直す目標像としてある。それゆえ、立地適正化による誘導策をはじめ、いかに具体的にコンパクト化を誘導しうるかが問われる。

地域内で転居して定住するという発想

拡大期に郊外に住んだのは子育て世帯であった。しかし、縮小期に郊外に取り残されるのは高齢世帯だ。もちろん、コンパクト化に向けて強制的な移住はできない。一人一人の暮らしを丁寧に描きつつ、自ら移住したくなるような将来像を描くしかない。つまり、強制ではなく、自発の誘導が鍵を握る。

筆者らの調査によれば、不便な立地に住み、一方で魅力的な転居先があるならば、高齢者の約4割が転居を希望した。つまり、高齢者は定住希望が強いという常識を疑わせる結果となった。それら高齢者の多くは、30~40代に郊外に移り住んだ流動層だ。先祖代々の土地に住む高齢者と異なり、転居への抵抗感は小さいと思われる。

もちろん、土地勘のある近隣に転居先あれば望ましいだろう。このことが、同じ地域に(別住宅で)住み続ける、つまり「地域定住」という発想だ。同様な考えは、福祉分野の地域包括ケア構想の中にもみられる。注目したいことは、地域定住は、多極型コンパクトシティと相性がよいことだ。つまり、中心地が複数あれば、土地勘のある近くに転居できる可能性が高まる。

(追記) 立地適正化計画がうまく進まないのは、このような生活者一人ひとりの暮らしにどう寄り添うかを描くことが難しいからだ。暮らしを大切にすれば、大胆な立地適正化計画(コンパクトシティの誘導)を決められない。逆に、都市計画の理念先行では、生活者の反発により政治的な軋轢が深まる。まずは「自発的住み替え」を促す施策や条件づくりが重要になる。

コンパクトシティを空論にしないために

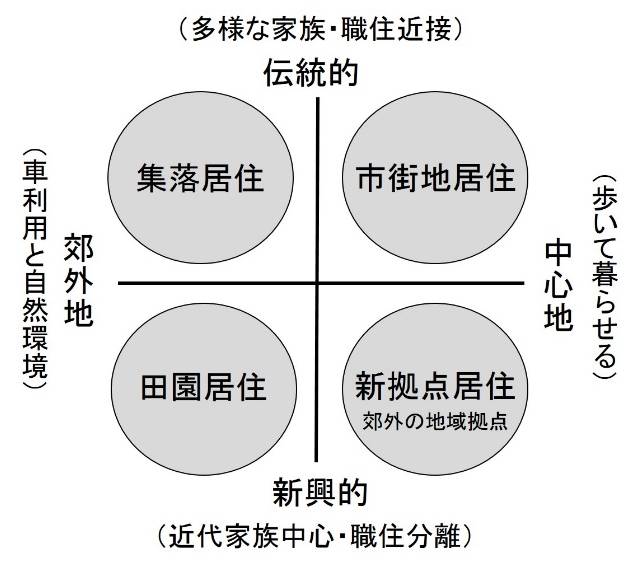

多極型コンパクトシティを実現に近づけるためには、郊外等に取り残された高齢者に魅力的な転居先を示すことが必要だ。それを検討するにあたり、筆者が描く4つの居住像が参考になる(下図)。①集落居住、②市街地居住、③郊外拠点居住、④田園居住の4つだ。

これらのうち、高齢者に魅力的な転居先は、市街地と郊外拠点だ。すなわち、前者は、生活に便利で歩いて暮らせる中心街地の住まいに転居すること、そして、後者は、近くの郊外拠点の住まいに引っ越すことである。後者の具体策を紹介しよう。

多機能複合施設で郊外拠点を実現-いなげビレッジ虹と風

多極型コンパクトシティの極として、郊外団地に可能性がある。人口が集積しているため、福祉サービスはもちろん、店舗や診療所などが成り立ちやすいからだ。ところが、大型ショッピングセンターの影響で、団地商店街の閉鎖が常態化している。これでは、「歩いても暮らせる」生活拠点は実現できない。この難問を解決しなければならない。

その解決策として、「多機能複合施設」を提案したい。紹介するのは千葉市郊外の事例だが、複合の相乗効果を生かす視点は、全国に参考になると思う。

この施設は、「いなげビレッジ虹と風」と呼ばれる。UR稲毛団地の建替えにあわせて生み出された余剰地に、高齢者住宅や福祉施設、診療所や店舗等の生活利便施設を複合した施設を実現したものだ。注目するのは、複合の相乗効果だ。なんとスーパー利用者の4割が他施設を同時利用していた。

実は、この地域では、大型ショッピングセンターの影響で地元スーパーが撤退している。つまり経営が成立しないとみられていた。それが、開設後6年経過した現在も堅調だ。一方の高齢者住宅にとっても、店舗や診療所、福祉施設があることで満室の人気だ。つまり、複合の相乗効果により、困難と言われた経営の壁を乗り越えたのである。

この多機能複合施設の実現によって、団地はもとより周辺地域が「老後まで安心して住み続けられる場」として期待されている。つまり、郊外の生活拠点になったわけだ。

今日、団地再生では、子育てや高齢者向け福祉サービスの導入が課題となっている。加えて、店舗や診療所などが重要であり、その具体策として参考になろう。

取り残される田園地域はどうするか

一方、コンパクトシティ構想から外れる地域は、どうなるのだろうか。これら地域の再生は、高齢者の転居を阻害している「自宅が売れない」という問題の解決につながる。

その再生方針は、市街地とは明らかに異なる魅力的な田園居住地に発展させることだ。もちろん、すべての地域を再生はできない。例えば、散在するミニ開発は、人口減少とともに衰退することは避けられないだろう。しかし、相当戸数がまとまっている戸建住宅地は、田園居住地に発展できる可能性がある。

二敷地利用によるゆとりの実現

一般的な戸建住宅地の敷地は150~200㎡が多い。しかし、この程度では狭すぎるのではないだろうか。経験的には、互いのプライバシーを気にしない住宅地として、最低で300㎡、できれば500㎡は欲しい。

現在の広さでは、市街地の住環境と大差がない。これでは、地価が下落するとともに人々はより便利な立地を求めて郊外は衰退し、自宅の売却が難しいという状況に陥る。

これを解決するためには、田園居住にふさわしい広さと豊かな自然環境をもつ住宅地に変貌することが必要だ。具体的には、二敷地を合体して一つとすると、敷地面積は300~500㎡になる。恐らく、㎡あたりの地価は下落する。しかし、市街地とは明らかに異なる住環境として、一定の資産価値を維持できるはずだ。そうすれば、必要に応じて売却することもでき、郊外住宅地における世代の循環が成立する。

もちろん、子育て世帯に配慮してスクールバスを運行する程度は自治体が支援したい。しかし基本は、自家用車での暮らしだ。老後に車の運転が不安になれば、気軽に引っ越すことを想定している。

このような二敷地の所有は、現実にも進んでいる。例えば、隣地が売りに出された時に購入し、菜園や駐車場として使っている。広く緑豊かな田園居住に一歩近づき、しかも世帯数が半減しても住宅地の魅力を維持できる。さらに、市街地のマンションと郊外の民家という二住宅利用も、田園地域のあり方として可能性があるだろう。

田園居住が成立するもう一つの条件

実は、田園居住が魅力的であるためには、もう一つの条件がある。それは、老後の転居先が確立していることだ。つまり、郊外拠点や市街地において、高齢者が暮らしやすい住まいが十分に供給されており、イザとなれば転居できるという安心感が必要である。それがあって初めて、子育て期などに緑豊かな田園地域で暮らす、という選択ができる。

すなわち、4つの居住スタイルはバラバラに存在するのではない。相互に連携しつつ、全体として縮小社会における持続可能な居住像を形づくるのである。

2012年との最大の違い-具体策を示す段階

私は、2012年すまいろんとの最大の違いは、暮らしに根ざした具体策であると考えている。つまり、目標像としての多極型コンパクトシティは変わらない。今日、それを実現するための具体策を検討し、それを実践する段階にあると思う次第だ。

<参考文献>

1)小林秀樹「縮小社会における都市・家族・住まいのゆくえ」住宅総合研究財団研究年報38号,pp.5-21,2013年3月.(初出は2011年7月)

2)特集「縮小都市における居住」すまいろん年鑑,2012年

3)特集「『立地適正化』の先の住まい」すまいろん,2018年冬