|

2011.09.13

新都市ハウジングニュース 2011年春号 巻頭論文より

これからの都市住宅の技術像

‐ハードとソフトの両面からの取り組み-

小林秀樹 千葉大学教授

1.はじめに

今後の技術開発において確実視されていることは、新築住宅が減り、既存住宅に関わる技術(ストック技術)が発展することである。しかし、そもそもストック技術とは何だろうか。この問いに答えることは意外に難しい。

もちろん、修繕、改修、取壊という各段階で技術を整理することはできる。しかし、ストック技術は、建築技術だけで完結しているわけではない。居住者の合意形成、仮住居の確保、費用対効果の検証など、いわゆるソフト技術の占める比重が新築に比べて格段に大きい。このことが、ストック技術の輪郭を曖昧にしている。つまり、単純に建築技術への言及だけで、将来のあり方を展望できないのである。

リノベーション技術に過度な期待は禁物

建物の改修を例にとって、これからのストック技術をみてみよう。改修とは、いわゆるリノベーションのことで、建物の当初性能や形状を変更するような工事を指す。最近、とくに注目を集めているのが、集合住宅を長期利用するための改修技術である。

読者の中には、UR都市機構のひばりが丘や向ケ丘の実験住宅を訪問された方も多いだろう。また、民間設計事務所による実例も注目されており、先進例として大きな価値がある。しかし、それら新技術を受け入れる市場が成立するかどうかは不確かだ。分譲であれば合意形成、賃貸であれば住民対策という難問が立ちはだかるからである。

例えば、改修工事のために、住民が一斉に仮住居を確保しなければならないと仮定しよう。そのハードルは極めて高い。住戸内であれば、自分のための自分による改修であるから納得はできる。しかし、住棟単位の改修のために仮移転が求められた場合、強固に反対する者が出るだろう。一方の賃貸ならば、ゴネ得狙いが出る。それらを乗り越えてまで改修工事に踏み切ることができるチャンスは、それほど多くはない。

では、仮移転が必要なければどうだろうか。確かに、可能性は増える。例えば、外断熱改修が魅力的なのは、その性能面ではなく、むしろ仮移転や家具移動が不要なことだ。さらに、エレベーター増設も仮移転無しならば実現の可能性は高まる。とはいえ、今度は、コスト・経済性というハードルが立ちはだかる。

分譲マンションでは、改修工事費の負担に法律が定める3/4以上の合意をとることは容易ではない。一方の賃貸では、その改修工事に見合うだけの家賃上昇が期待できる場合は、好立地の建物に限られる。例えば、5階建にエレベーターを増設した場合と、現状のままで家賃を少し引き下げた場合を試算すると、後者の方が経営上は有利な立地が多い。一般には、エレベーターの毎月管理費分の家賃を上げるだけで精一杯。工事費の回収には届かない。

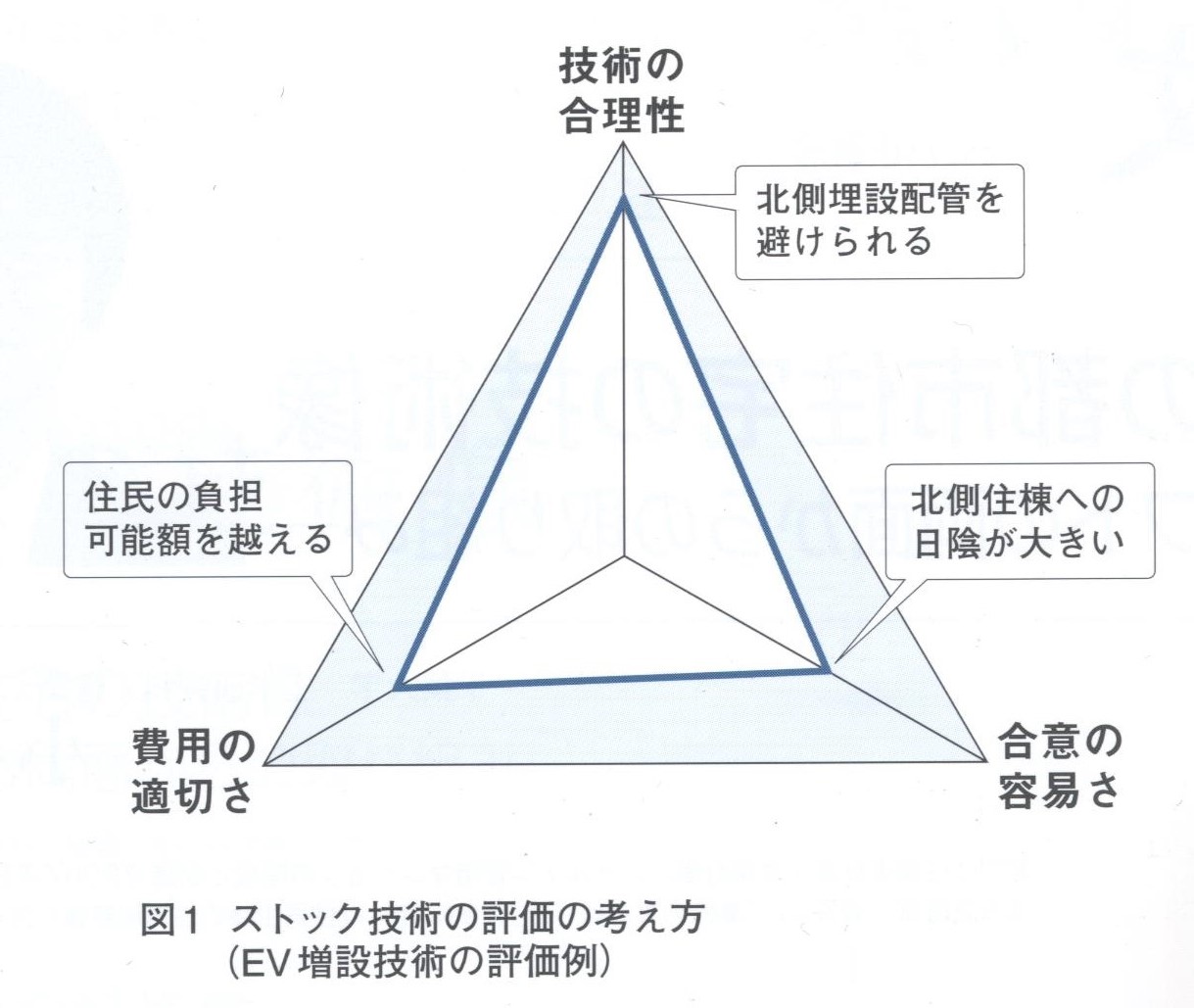

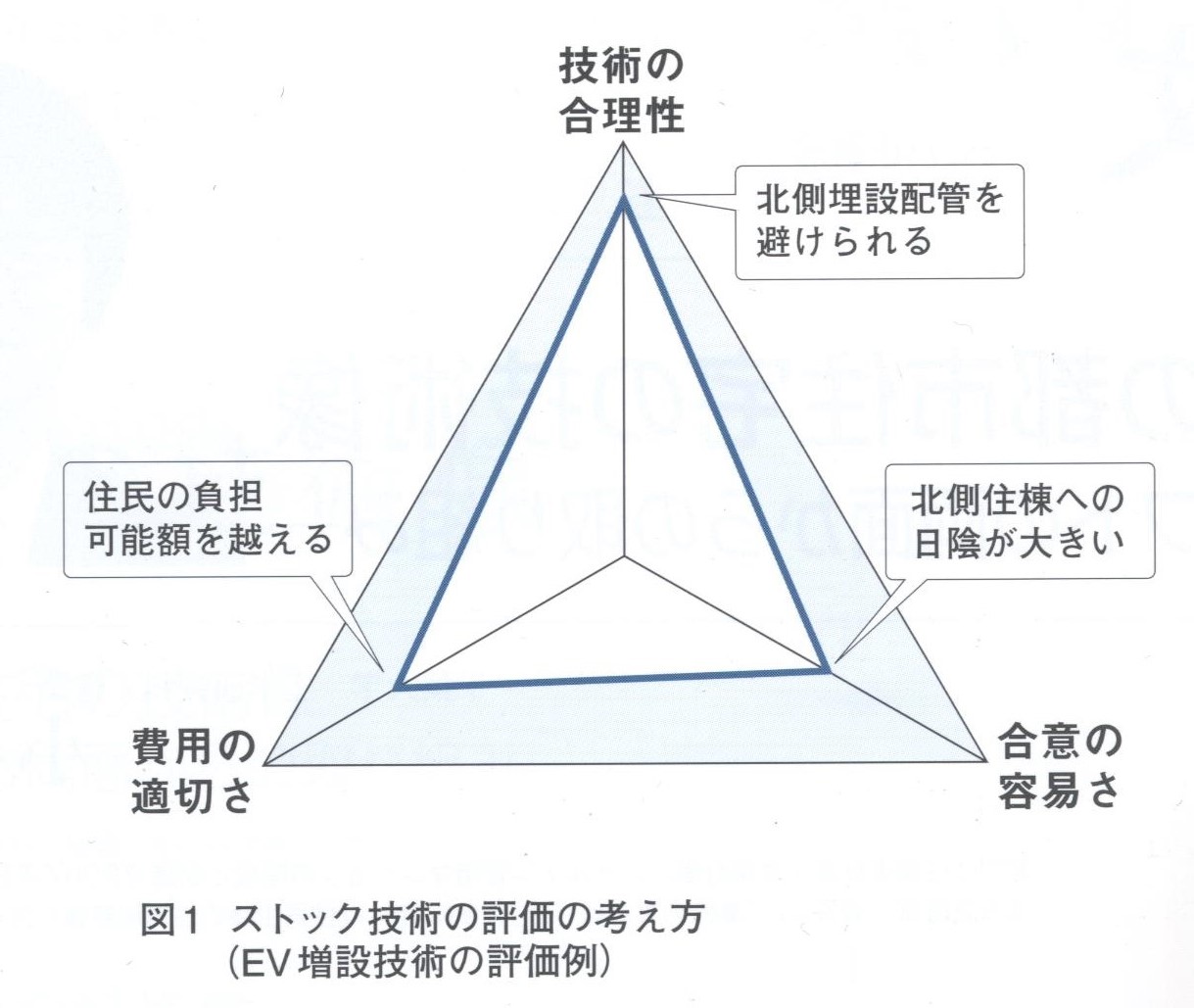

筆者は、集合住宅の改修技術の評価を、図1の3つの視点から行っている。評価の視点に「合意のしやすさ」が入る点が、新築とは大きく異なる。この観点からすると、特に「費用」と「合意」の点で、世間で言われているほど集合住宅のリノベーション技術は普及しない、というのが筆者の率直な感想である。もっとも、ソフト技術の画期的な発展があれば別だ。 筆者は、集合住宅の改修技術の評価を、図1の3つの視点から行っている。評価の視点に「合意のしやすさ」が入る点が、新築とは大きく異なる。この観点からすると、特に「費用」と「合意」の点で、世間で言われているほど集合住宅のリノベーション技術は普及しない、というのが筆者の率直な感想である。もっとも、ソフト技術の画期的な発展があれば別だ。

小さな改修技術とソフト技術に希望がある

では、夢も希望もないのだろうか。否、夢はないが希望はある。例えば、分譲マンションの修繕積立金は、30年間平均で戸当たり年間20万円程度になる。マンションは約400万戸あるから、それだけで年間8000億円の市場だ。室内のリフォームも同程度と予想されるから年間で1兆5千億円ほどの市場になる。これに賃貸も加われば、集合住宅のリフォーム市場は大きい。

そこで支持される技術は、修繕に少し気の利いた要素を加えたものだと予想している。例えば、大規模修繕時にマンションにLANを通す、あるいは、足場をかけないで外壁補修するような技術である。どちらかといえば地味なものばかりだが、技術の確かさ、費用対効果、そして関係者が合意できるものが、結局は支持されることになる。

さらに、建築技術は在来で十分であるが、むしろソフト面で高度な技術が求められる改修が増える。例えば、マンションの1階や離れに高齢者ケア施設や保育所を導入する、一部住戸を用途転用してグループホームにする、閉鎖された1階店舗を住宅として転用する等である。これらは、居住者の合意形成はもとより、資金や福祉事業者導入の手法、法制度の解釈など、未知な内容が多い。そのノウハウを確立した企業は、恐らく、一定の成功をおさめるだろう。

合意形成であれソフト技術であれ、従来は建築技術とは呼べない分野だが、これらが、今後のロードマップでは重要な役割を果たすと考えられる。

大きな夢も語りたい−輸出できる住宅技術

さて、地味な技術が大切だと頭では分かっていても、元気が出るためには、大きな夢も必要だ。筆者の夢は、世界に輸出できる住宅技術を探し求めることである。

住宅は、地域・文化との結びつきが強く、輸出には最も向かない....そう長らく思っていたが、ここ10年ほどで考えが変わった。日本の住宅において、世界標準でないとされる特異な領域にこそ、世界に誇るべきものがあると。

地震対策技術はその代表だが、もっと身近なところにも宝がある。例えば、筆者が関わってきたコーポラティヴ住宅やSI住宅での経験からすると、インフィル(内装設備)の自由設計技術は、世界では圧倒的に日本が進んでいる。

世界に誇るべき日本の自由設計技術

次のような意見を聞くことはないだろうか。「住宅を規格化した方が、質が高くて値段も安く、また中古流通もしやすい。欧米ではそれが当たり前なのに、日本ではなぜ自由設計を求めるのか」。確かに一理ある意見だが、しかし、逆もまた真実である。つまり、高い費用をかけなくても自由設計が実現できる日本の生産システムは、世界に誇るべきものである。もちろん、自由設計といっても、ほとんどは住宅部品の組み合わせで対応できる点がミソだ。例えば、日本のシステムキッチンをみると、色やオプションを選択していくと、同一シリーズでも数十万の組み合わせが可能だ。さらに、サッシュのように、部材の断面は標準化されているが、縦横寸法は自由にオーダーできるシステムも優れている。もちろん図面のCAD化もこれを後押しする。このようなシステムがなければ、恐らく、自由設計のコストは数倍に達するだろう。

事実、欧米の建築家から、欧米では自由設計すると標準建築費の3倍になるという話を聞いた。しかし、日本では特注品でなければ3割増程度であり、ほとんどの居住者はメニューの組み合わせで満足できる。 私は、その昔、メニュー方式は、企業の枠内にユーザーを押し込めるものでケシカランと思っていたが、若気の至りであった。もはや、特注なのかメニューの組み合わせなのかの区別が曖昧になるほど、部品集積による多様化対応技術が進んでいる。

産業の発展段階と自由設計技術

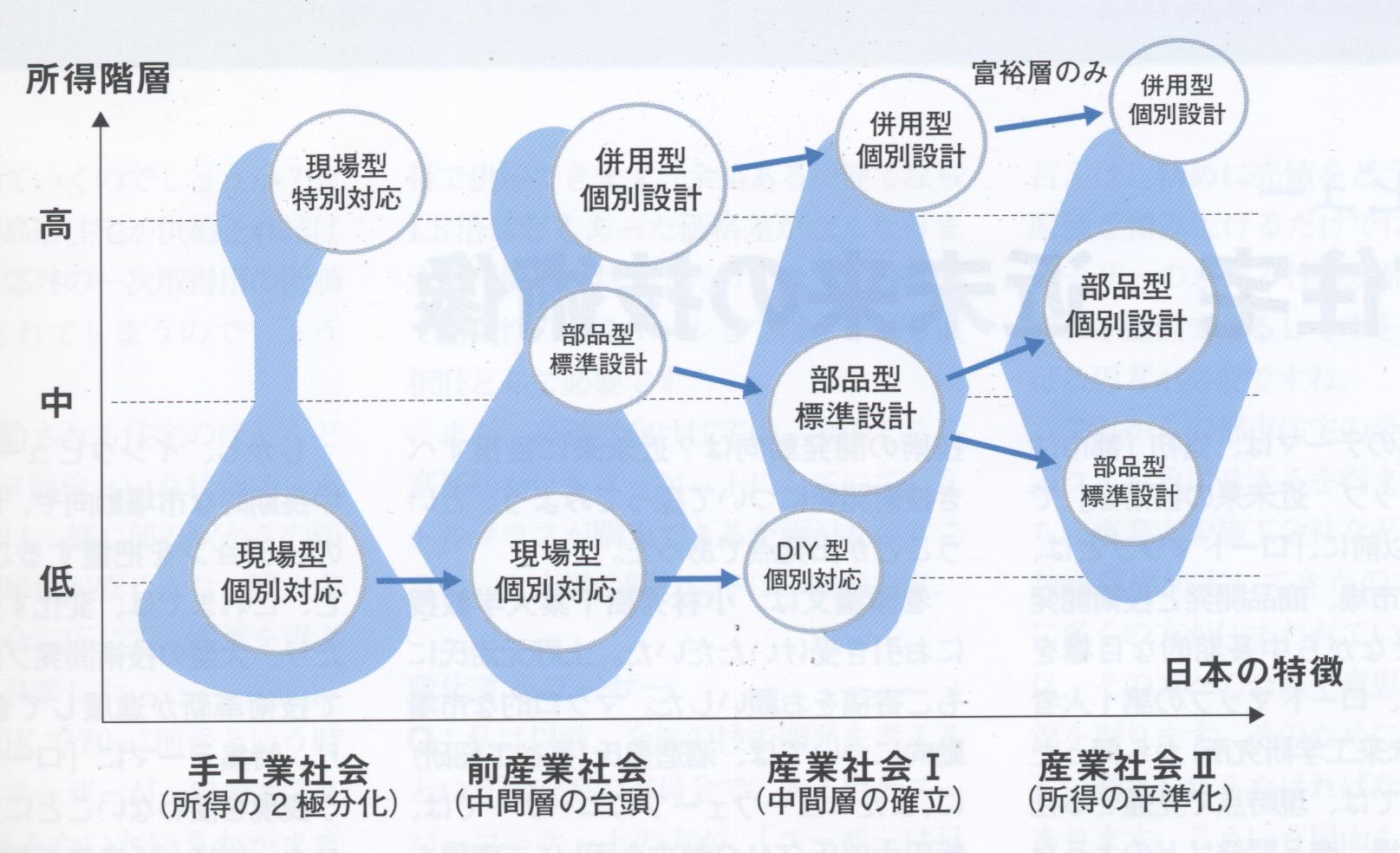

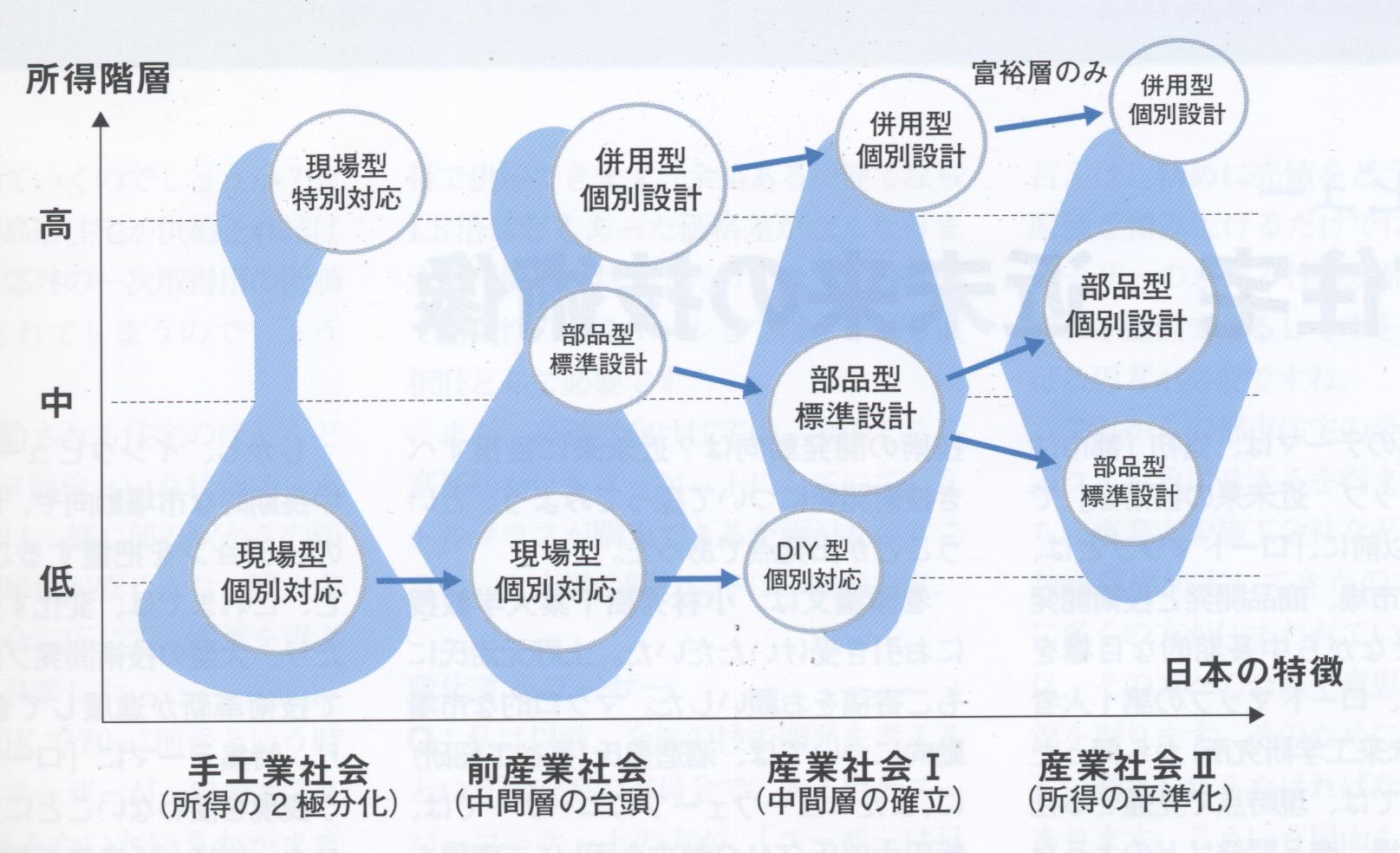

ところで、発展途上国にいくと、集合住宅の内装を各居住者がDIYや職人に依頼して自由に造っている。自由設計は、日本の専売特許ではないという素朴な疑問がわく。そこで、一つの理論を紹介しよう(図2)。この図は、産業経済が発達するとともに、社会に中間層(サラリーマン階層)が台頭することを示したものだ。それと同時に、職人の賃金が上がり、ユーザーは住宅設備を中心に質の向上を求める。その結果、住宅の内装設備の造り方に次のような変化が生じる。

最初の段階では、職人による現場施工を中心とした「現場型個別対応」が中心である。その後、中間層が台頭するとともに設備等の高度化を求め、設備部品等を導入して快適な標準住宅をつくる「部品型標準設計」に発展する。かつての住宅公団が、システムキッチンを標準化して世間の主婦のあこがれの的となったことが典型だ。そして、部品集積による多様化技術進歩すると「部品型個別設計」に到達する。そして、この最後の段階において、欧米に比べた日本の先進性が際だつのである。

昨年調査したインドネシアでは、低所得層は「現場型個別対応」をとる一方で、中所得層や高所得層は、台所等の設備の高度化を求めて「部品型標準設計」を支持していた。そして、少し費用をかけられる者は、設備部品の導入と職人による現場施工を併用した「併用型個別設計」をとる。インドネシアでは、職人の賃金が安いために、現場施工を多用しても建築費が大幅に高くなるわけではないためである。

途上国に自由設計技術を輸出する夢

今後、インドネシアにおいて産業経済が発展すると、中間層の人口が増え、同時に職人の賃金上昇が生じる。それともに、現場施工のコストが上昇し、中間層は「部品型標準設計」を余儀なくされるだろう。もちろん、快適な設備を享受できるため不満は出ない。しかし、もし、そこに日本の「部品型個別設計」が導入されたらどうだろうか。快適な設備と自由設計を両立させ、しかも比較的安く実現できるシステムである。恐らく、圧倒的に中間層の支持を得ると想像する。

確かに、このシステムは、住宅部品だけの輸出ではなく、設計の方法、情報伝達の方法、工場生産の方法、施工管理の方法などを含むトータルなものであり、簡単に輸出できるものではない。しかし、日本の自由設計システムが世界を席巻すると考えただけで楽しい。

そのための前提条件は、発展途上国の社会が、「所得の二極分化」から「中間層の確立と所得の平準化」に向かうことである。それには、産業経済の発展と並行して、冨の分配が適切に行われて貧困層が解消されるような変革が必要になる。つまり、日本の自由設計技術が輸出できるためには、社会の民主化が重要だ。そう考えることも、また楽しい夢である。

このように、技術のロードマップを描くことは、社会経済から政治にまで話が及ぶような、とても刺激的な知的作業なのである。

|

筆者は、集合住宅の改修技術の評価を、図1の3つの視点から行っている。評価の視点に「合意のしやすさ」が入る点が、新築とは大きく異なる。この観点からすると、特に「費用」と「合意」の点で、世間で言われているほど集合住宅のリノベーション技術は普及しない、というのが筆者の率直な感想である。もっとも、ソフト技術の画期的な発展があれば別だ。

筆者は、集合住宅の改修技術の評価を、図1の3つの視点から行っている。評価の視点に「合意のしやすさ」が入る点が、新築とは大きく異なる。この観点からすると、特に「費用」と「合意」の点で、世間で言われているほど集合住宅のリノベーション技術は普及しない、というのが筆者の率直な感想である。もっとも、ソフト技術の画期的な発展があれば別だ。