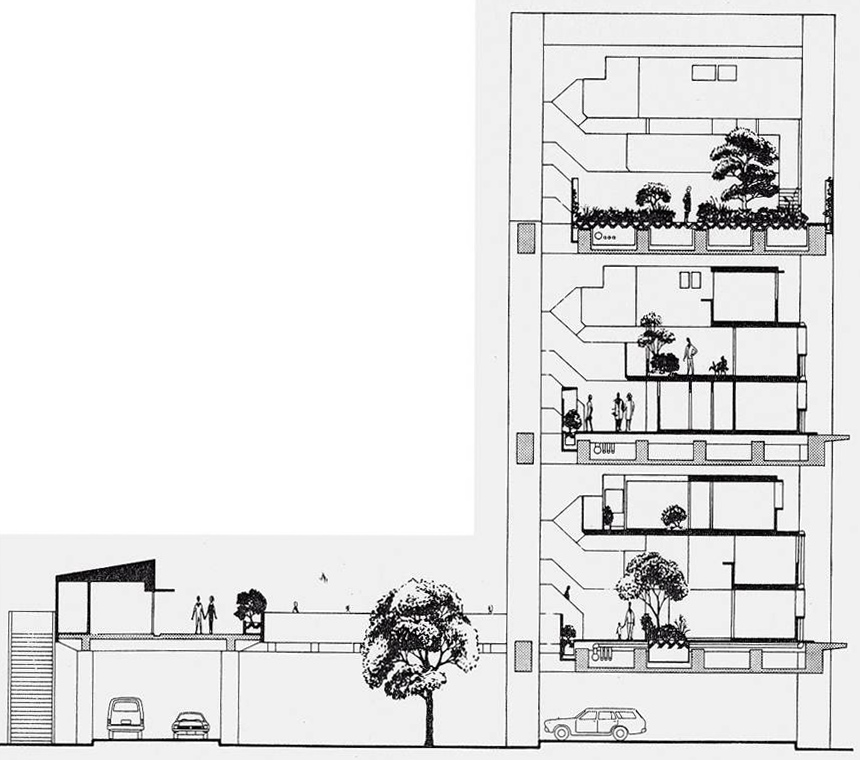

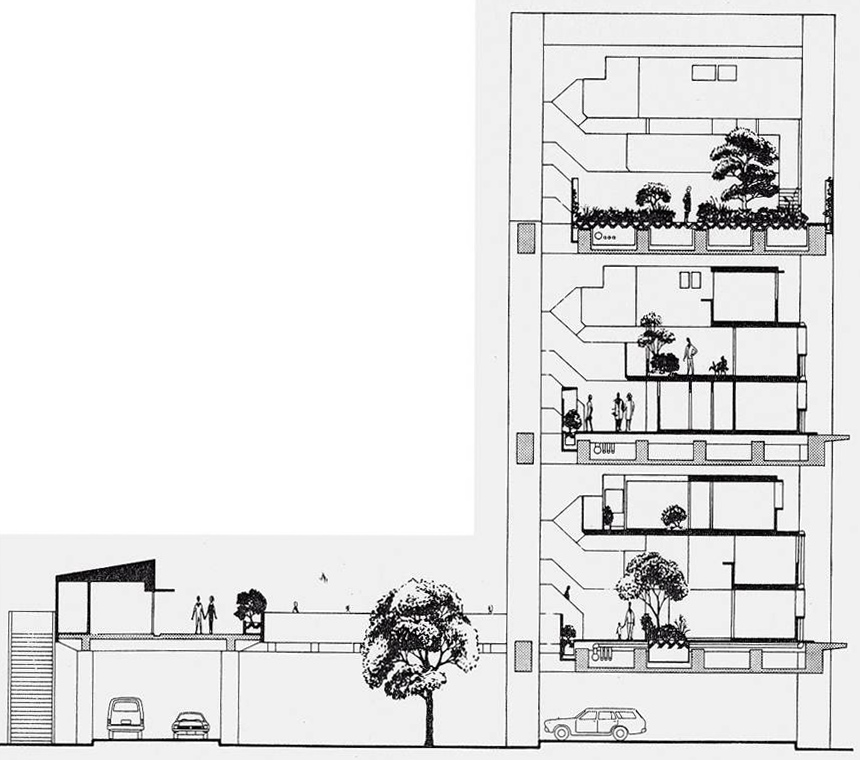

人工大地型集合住宅のイメージ(建築研究資料No.19)1977

|

HIDEKI'S

連載 COLUMN SI住宅

|

(書き下ろし連載にあたって)

私は、建設省建築研究所に在籍時、SI住宅の普及をはかるプロジェクトに携わった(1997〜2001)。この連載では、私自身の裏面史を交えつつ「SI住宅」の真実をお伝えしたいと思う。

連載5 SI方式の裏面史4−人工土地構想の夢と挫折

第3回コラムで紹介した「人工土地」と「スケルトン住宅」の出会い(1957年)は、その後、しばらく別々の道に分かれる。スケルトンという言葉は、関西の裸貸しを原点とした住宅供給の流れの中で、細々と生き続ける。一方の人工土地は、1960年代に入ると建設省を巻き込みつつ、坂出人工土地の実現につながる。

その輝かしい歴史は、次回に譲るとして、まず、私自身の裏面史を振り返ることから始めよう。

人工大地型集合住宅に建築研究所が取り組む

私が、博士を卒業して建設省建築研究所に就職したのは1987年だ。その直後に人工土地構想の残り火ともいえるプロジェクトの末席に加わった。「人工大地型集合住宅の開発」である。

その顛末は、不動産に関わる法制度の大切さを示すものとして、私の記憶に鮮明に残っている。

このプロジェクトは、一次構造物(人工大地)と二次構造物(インフィル)を分離した集合住宅を実現しようとするものだ。図のイメージを描いていた。もちろん、これを技術的に実現することは難しくはない。難しいのは、これと日本の法制度との矛盾を解決することであった。

人工大地型集合住宅のイメージ(建築研究資料No.19)1977

研究所の部長であった瀬尾文彰氏らが中心となり、建築の構造学から計画学まで幅広いスタッフが集まった。課題の一つは、スケルトンとインフィルの所有権の分離だ。

理想は、人工大地をつくって、これを半公的な組織が所有する。そして、インフィルは、各個人が費用を出して造って所有することだ。このような仕組みが確立しないと、所有権が曖昧になる。権利が曖昧なものは売買しにくい。何よりも、銀行が融資の担保として認めてくれない。銀行からみれば、最低限、その権利が登記簿に記載できなければ担保にならないのである。

私は、制度WGに参加して、この問題を研究することになった。実は、私の博士論文は集住のデザイン理論を扱ったもので、所有権やら登記簿やら、まったく初心者からの取り組みであった。

WGメンバーには、都市公団(現UR都市機構)の大西誠さんがいた。大西さんは、建築学会の集合住宅小委員会で一緒になった間柄だが、都市公団でスケルトン・インフィルの開発に携わっていた。建築出身だが、当時すでに所有権に相当詳しく、すごい人がいるもんだと内心びっくりした。

そして、三村由夫部長と大西さんと一緒に区分所有法に詳しい民法学者の意見を聞くことになり、丸山英気先生(当時千葉大)を訪ねた。

所有権は分離できても分離できなくてもアウト

当時の私は、民法はしろうとだから話の内容はよく覚えていない。雰囲気としては、「民法には附合の原則があるため、スケルトンとインフィルの所有権を分けるのは難しい」という、やや否定的な話であった。

附合とは、建物を増築したり内装造作を改装したりすれば、それらは家に「くっついている」(附合している)から、所有権は家屋本体に吸収される、つまり所有権は分離できないという原則のことだ。

では、両者が建築技術によって分離できれば所有権は分けられるのだろうか。

もちろん、技術的には不可能ではない。しかし、もし分離できるならば、インフィルは家具と同じになる。家具は、不動産ではないから登記簿には載せられない。もちろん、銀行は家具を担保にお金を貸してはくれない。結局、建築上分離できなければ所有権は分離できない。分離できれば家具になってしまう、ということで堂々巡り。アウトであった。

ちなみに、この問題を解決するには、スケルトンとインフィルの所有権は分離せず、賃貸借契約書を工夫して実質的にインフィルを個人所有のように取り扱うことで解決できる。この解決策をまとめたのは、それから10年以上が経過し、私自身が不動産関連法の専門家といわれるほどに詳しくなってからのことだ。詳細は、いずれ紹介しよう。

建築基準法にかかわる課題も多い

もう一つ、建築基準法の課題があった。

建築基準法は、建物は一つという前提で組み立てられている。しかし、人工大地型住宅は、人工大地と二次構造物という二段階構成になっている。このため矛盾がある。例えば、人工大地を一つの建築物として完成させ、その後に適当な時期に二次構造物を順次造りたいが、そのような状態を建築基準法は想定していない。

このため、いつも未完で工事途中という状態となり、それを利用しようとすると工事中の建物となってしまう。逆に、一旦完成したことにすると、二次構造物をつくる度に増築という扱いになり、その度に建築の審査をやり直さなければならない。

理想は、人工大地を完成させるとともに二次構造物の建築ルールを定める。その後に二次構造物を造る時は、この建築ルールを守っていればokとするものだ。しかし、それには建築確認制度の抜本的な見直しが必要になる。

この問題は、同じく10年近く経過し、建物が未完でも適宜使えるようにするという方向で解決することになった。具体的には、仮使用承認制度の弾力的運用という内容だ。こちらも、いずれ紹介することにしよう。

先送りばかりで申し訳ない。本題は次だ。

2層スケルトンで内部の床を木造にしたい

実は、建築基準法に関して、もう一つ課題があった。それは、二次構造物をできる限り自由に設計できるようにしたいという規制緩和だ。

当時、検討されたのは、高さ2層分のスケルトンである。この中に木造の床を自由に造って家にすることができれば、一戸建の注文住宅のような自由度が手に入る。多少、価格が高くなっても、人々の支持を得て売れるという読みだ。

この夢に共感したのが、マンション大手のA社だ。実際に販売するつもりで企画を立てた。しかし、ネックが一つあった。「床を自由に設計する」ためには、木造や軽量鉄骨造として簡単につくりたい。しかし、建築基準法では、スケルトンの床と、その中に造る二次構造物の床の区別はない。両方とも「耐火構造」、つまり一般的には、鉄筋コンクリートにしなければならないのである。

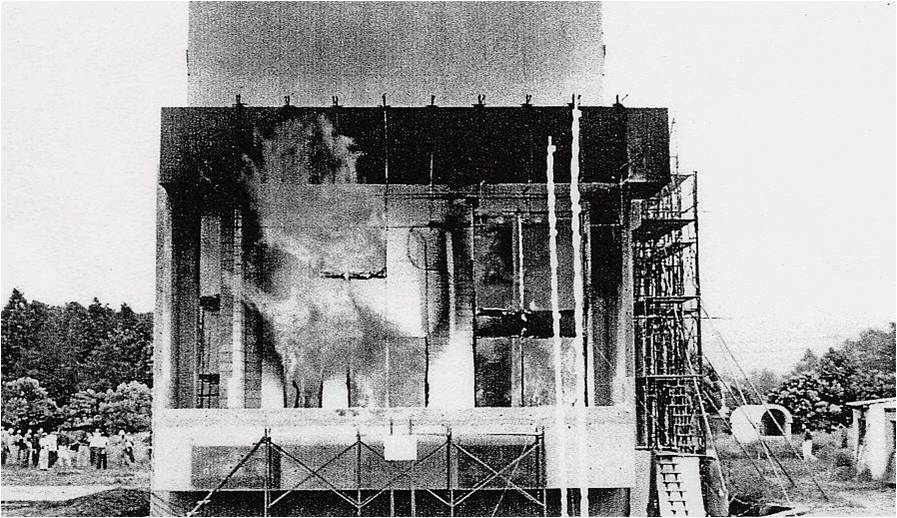

このままでは、2層分のスケルトンを造っても、自由度が乏しく商品の魅力は半減だ。そこで、A社が相当の費用を負担して実物大の火災実験を行うことになった。そこでは、火災が起きたとき、木造床が燃え落ちるまでに逃げる時間は確保できるだろうか、そして、2層分が燃えるため火災の炎は大きくなる。上階に燃え広がらないだろうか、という検証が行われた。

実際の大きさの建物をつくり火災実験を行う

実験は、1990年に行われた。着火...しばらく煙がくすぶっているが、一気に燃えはじめる(写真)。燃える木材が2層分も詰まっているから激しく燃え上がる。大きな炎があがった。

従来のような奥行きの浅いバルコニーでは、上階に燃え広がる。しかし、逆に、その奥行きを深くすれば延焼は防げるという見通しが得られた。翌日の業界紙には、2層分のスケルトン・人工土地型住宅が実現可能へという見出しが踊った。

2層スケルトンの実物大火災実験(建築研究振興協会報告書)1991

上司らが少しばかり得意そうな顔で新聞記事を見せてくれたことを覚えている。しかし、そこに冷や水が浴びせられた。

建築基準法を管轄する本省の建築指導課から、「先走りすぎだ。法改正はそんなに簡単にはできない」と待ったをかける連絡があったのだ。数日すると雲行きが一変した。

民間A社からすれば、研究所とはいえ建設省の付属研究所である。そこで火災実験をすれば、法改正の道が開けると期待する。それが、研究所の調整役と建築指導課の連携が十分ではなかったとすれば...信用を失うのもやむを得なかった。

ちょうど経済バブルが崩壊しつつあった頃であり、A社が企画中の2層スケルトンのマンションは中止となった。

土地という言葉の魔力にとらわれた失敗

とはいえ、この時に得られた実験データは貴重だ。後進(つまり私たち)に託されたのである。